Коллекция предметов декоративно-прикладного искусства

Коллекция предметов декоративно-прикладного искусства:

художественный металл, стекло и керамика, бытовые коллекции

художественный металл, стекло и керамика, бытовые коллекции

В собрании музея находится более четырех тысяч предметов декоративно-прикладного искусства. Это изделия русских и европейских мастеров XVIII – первой половины XIX столетия. Хранятся также предметы, относящиеся к концу XIX и XX веку, как правило, связанные с пушкинскими юбилеями.

В состав коллекции входят произведения художественного металла, фарфор и стекло, предметы дорожного быта, обихода и убранства интерьера, элементы одежды и изделия из бисера, изысканные, утонченные, художественно оформленные детали вещного мира дворянского быта пушкинского времени.

В состав коллекции входят произведения художественного металла, фарфор и стекло, предметы дорожного быта, обихода и убранства интерьера, элементы одежды и изделия из бисера, изысканные, утонченные, художественно оформленные детали вещного мира дворянского быта пушкинского времени. Коллекция художественного металла включает произведения искусства XVIII‑XX столетий, созданные ведущими и периферийными европейскими и русскими предприятиями из бронзы, меди, мельхиора, стали и чугуна. Это осветительные приборы, часы, каминные и настольные украшения, чернильницы, прессы для бумаг, колокольчики для вызова слуг и другие предметы. Они расположены по типологическому принципу, что позволяет прослеживать развитие традиций производства, вариации форм и разнообразие стилей.

Коллекция художественного металла включает произведения искусства XVIII‑XX столетий, созданные ведущими и периферийными европейскими и русскими предприятиями из бронзы, меди, мельхиора, стали и чугуна. Это осветительные приборы, часы, каминные и настольные украшения, чернильницы, прессы для бумаг, колокольчики для вызова слуг и другие предметы. Они расположены по типологическому принципу, что позволяет прослеживать развитие традиций производства, вариации форм и разнообразие стилей.Наиболее интересны консольные английские часы второй половины XVIII ‑ первой четверти XIX века, выполненные в мастерских «Грэвелл и сын», «Гампсон и Тэлвелл», а так же знаменитого Эрдли Нортона, бывшего поставщиком Двора Екатерины II. В благородных строгих деревянных корпусах с изящными декоративными накладками и навершиями, ажурными решетками, тонкими латунными тягами заключены сложные механизмы, зачастую оснащенные астрономическими и музыкальными программами, различными вариациями боя. Через стеклянные дверцы корпуса видны скрывающие механизмы пластины, украшенные литыми орнаментальными накладками и гравированными изображениями.

В коллекции представлены работы французских мастеров – это бронзовые каминные часы с богатым скульптурным декором, включающим фигуры, сюжетные композиции, вазоны, маскароны, плоды и цветы. Форма корпусов, их композиционное и пластическое решение создавались под воздействием ведущих в тот или иной период стилевых тенденций, зависели от уровня мастерства скульпторов или литейщиков и обусловливались

вкусом заказчиков или спросом на художественном рынке. К таким изделиям относятся ампирные часы с фигурой Афины Паллады первой четверти XIX столетия. В центре мраморного постамента укреплена круглая накладка с рельефом, представляющим миф об основании Афин ‑ о победе богини в споре за имя города. На рельефе изображены Афина и Посейдон. Щит богини является циферблатом с аллегорическим изображением четырех времен года. Великолепная скульптурная работа, яркое сочетание патинированной и золоченой бронзы, сочная, мягкая лепка объемов и тонкая линейная проработка рельефных накладок в сочетании с пестрой фактурой серого мрамора дают представление о лучших образцах французской бронзы этого периода.

вкусом заказчиков или спросом на художественном рынке. К таким изделиям относятся ампирные часы с фигурой Афины Паллады первой четверти XIX столетия. В центре мраморного постамента укреплена круглая накладка с рельефом, представляющим миф об основании Афин ‑ о победе богини в споре за имя города. На рельефе изображены Афина и Посейдон. Щит богини является циферблатом с аллегорическим изображением четырех времен года. Великолепная скульптурная работа, яркое сочетание патинированной и золоченой бронзы, сочная, мягкая лепка объемов и тонкая линейная проработка рельефных накладок в сочетании с пестрой фактурой серого мрамора дают представление о лучших образцах французской бронзы этого периода.Еще одним свидетельством высочайшего уровня французских литейщиков являются дворцовые канделябры с обилием виртуозно проработанных деталей, изготовленные в первой четверти XIX века в мастерской виднейшего бронзовщика П.Ф. Томира. Этот мастер декоративно-прикладного искусства получил образование скульптора у прославленных мастеров О. Пажю и Ж.А. Гудона. В профессии бронзовщика своим наставником он избрал выдающегося литейщика

того времени ‑ П. Гутьера, в мастерской которого получил не только технические навыки, но и вдохновился идеями композиций, мотивами орнаментации, обрел стремление к естественной и гибкой моделировке форм. Роскошные бронзы учителя и ученика украшают парадные интерьеры многих французских и русских дворцов, находятся в музейных собраниях Европы и России, являются жемчужинами и коллекции ГМП. Будучи придворным бронзовщиком Наполеона, Томир охотно и много работал по заказам русского Двора и аристократии, в одних случаях широко тиражируя свои модели, в других, ‑ ограничивая их выпуск несколькими экземплярами, с детально разработанной пластической программой. В собрании музея хранятся канделябры в виде римского военного трофея, встречающиеся в других коллекциях, но с небольшими изменениями. Стержнем является связка копий, увенчанная двумя рядами рожков и шлемом с плюмажем. У подножия трофея расположены четыре панциря с топориками, из-за которых выступают направленные вверх копья, в центре вместе с колчанами закрытые круглыми шестиугольными щитами. Постамент красного мрамора украшен накладками в виде венков и фигуры летящей Виктории. Триумфальная многопредметная композиция воспевает славу имперского оружия, превозносит военную державную мощь, высокую гражданскую позицию своего времени. Эти канделябры ‑ яркий пример предметов, предназначенных для торжественных ансамблей ампирных интерьеров.

того времени ‑ П. Гутьера, в мастерской которого получил не только технические навыки, но и вдохновился идеями композиций, мотивами орнаментации, обрел стремление к естественной и гибкой моделировке форм. Роскошные бронзы учителя и ученика украшают парадные интерьеры многих французских и русских дворцов, находятся в музейных собраниях Европы и России, являются жемчужинами и коллекции ГМП. Будучи придворным бронзовщиком Наполеона, Томир охотно и много работал по заказам русского Двора и аристократии, в одних случаях широко тиражируя свои модели, в других, ‑ ограничивая их выпуск несколькими экземплярами, с детально разработанной пластической программой. В собрании музея хранятся канделябры в виде римского военного трофея, встречающиеся в других коллекциях, но с небольшими изменениями. Стержнем является связка копий, увенчанная двумя рядами рожков и шлемом с плюмажем. У подножия трофея расположены четыре панциря с топориками, из-за которых выступают направленные вверх копья, в центре вместе с колчанами закрытые круглыми шестиугольными щитами. Постамент красного мрамора украшен накладками в виде венков и фигуры летящей Виктории. Триумфальная многопредметная композиция воспевает славу имперского оружия, превозносит военную державную мощь, высокую гражданскую позицию своего времени. Эти канделябры ‑ яркий пример предметов, предназначенных для торжественных ансамблей ампирных интерьеров.Осветительные приборы, представленные в фонде, достаточно разнообразны ‑ это фонари, люстры, бра, канделябры, подсвечники, настольные лампы и переносные светильники с гасильниками и щипцами для снятия нагара со свечей. К числу предметов этого рода относятся и жирандоли, распространившиеся в

России в середине ‑ второй половине XVIII столетия. Аналогичные по звучанию термины: во французском языке «girandole», в итальянском - «girandola» ‑ означают «сноп сверкающих огней фейерверка». По конструкции жирандоль напоминает маленькую люстру на подставке, словно преобразованную для украшения стола. Она производит впечатление сверкающего звенящего фонтана со стеклянными прозрачными или цветными вазиками вокруг центрального стержня, с золочеными бронзовыми ободами и свечниками, хрустальными гранеными рожками и заостренными пирамидками, переливающимися искрящими подвесками и гирляндами. Жирандоли впервые появились в Италии и Англии в XVII веке, в особую моду вошли в XVIII столетии. Широкое распространение, наиболее массовое производство получили в тех странах, где хорошо было развито стеклоделие. Жирандоль с большой стеклянной базой, высокой стройной пирамидкой, симметрично по кругу расположенными свечниками рядами хрустальных гирлянд, на постаменте кобальтового стекла, устойчивая по конструкции, отличающаяся спокойной уравновешенной композицией, поступила в собрание музея из подмосковной усадьбы князя Н.Б. Юсупова «Архангельское». Торжественный облик предмета созвучен его благородному происхождению.

России в середине ‑ второй половине XVIII столетия. Аналогичные по звучанию термины: во французском языке «girandole», в итальянском - «girandola» ‑ означают «сноп сверкающих огней фейерверка». По конструкции жирандоль напоминает маленькую люстру на подставке, словно преобразованную для украшения стола. Она производит впечатление сверкающего звенящего фонтана со стеклянными прозрачными или цветными вазиками вокруг центрального стержня, с золочеными бронзовыми ободами и свечниками, хрустальными гранеными рожками и заостренными пирамидками, переливающимися искрящими подвесками и гирляндами. Жирандоли впервые появились в Италии и Англии в XVII веке, в особую моду вошли в XVIII столетии. Широкое распространение, наиболее массовое производство получили в тех странах, где хорошо было развито стеклоделие. Жирандоль с большой стеклянной базой, высокой стройной пирамидкой, симметрично по кругу расположенными свечниками рядами хрустальных гирлянд, на постаменте кобальтового стекла, устойчивая по конструкции, отличающаяся спокойной уравновешенной композицией, поступила в собрание музея из подмосковной усадьбы князя Н.Б. Юсупова «Архангельское». Торжественный облик предмета созвучен его благородному происхождению.Памятники, сохранившие свою историю, ассоциирующиеся с именами конкретных владельцев, особенно ценны для любого собрания, поскольку помимо художественной, имеют мемориальную ценность. Они свидетельствуют о личных вкусах владельцев, создают детализированное представление о многообразии культурной среды русского общества. Среди предметов посуды есть несколько блюд, мисок для жареного и подносов, ранее принадлежавших семье Вульфов - Вревских - Сиверс. На одном подносе выгравирован герб Вульфов с изображением волка с мечом в поднятой лапе и латинским девизом «Oraetspera» («Молюсь и надеюсь»).

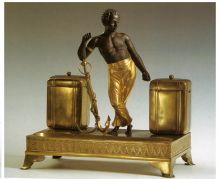

Особый интерес представляют бытовые предметы, использовавшиеся ранее в повседневном обиходе в столовых, гостиных, туалетах,

рабочих кабинетах. Это подносы для визитных карточек, чернильницы, прессы для бумаги, подставки для дамских украшений или мужских карманных часов и многие другие мелочи. Обращает на себя внимание чернильница с фигурой арапчонка, стоящего в окружении двух сундуков и опирающегося на якорь. Подобный письменный прибор был подарен А.С. Пушкину его другом П.В. Нащокиным с намеком на африканских предков поэта. Есть в собрании и бронзовая чернильница, принадлежавшая М.А. Гартунг ‑ дочери Пушкина.

рабочих кабинетах. Это подносы для визитных карточек, чернильницы, прессы для бумаги, подставки для дамских украшений или мужских карманных часов и многие другие мелочи. Обращает на себя внимание чернильница с фигурой арапчонка, стоящего в окружении двух сундуков и опирающегося на якорь. Подобный письменный прибор был подарен А.С. Пушкину его другом П.В. Нащокиным с намеком на африканских предков поэта. Есть в собрании и бронзовая чернильница, принадлежавшая М.А. Гартунг ‑ дочери Пушкина.Коллекция художественного металла формировалась на протяжении почти пятидесяти лет. Во многом она сложилась благодаря щедрым дарам и большому вкладу московских и подмосковных музеев, передавших мемориальные фамильные предметы, усадебные памятники или редкие и ценные произведения второй половины XVIII ‑ первой четверти XIX столетия.

Часы, осветительные приборы, разнообразная посуда и письменные принадлежности представляют широкий спектр изделий. Они погружают в таинственный мир ушедшей дворянской культуры, с ее повседневной жизнью, праздничными церемониями и остроумными затеями.

Фонд художественного стекла и керамики включает более тысячи предметов, приобретенных музеем в разные годы или принятых в дар от коллекционеров и собирателей,

художников и просто почитателей А.С. Пушкина.

художников и просто почитателей А.С. Пушкина.Основную часть коллекции фарфора представляют предметы, бытовавшие в России в первой трети XIX века. Это чайная и столовая посуда, а также обязательно дополнявшие сервировку стола настольные украшения – вазы, скульптурные группы и другие декоративные элементы. Предметы в фонде собраны по типологическому принципу, как например, чайные и кофейные чашки. Их форма и цвет, орнаментальный рисунок, портретные или пейзажные росписи, лепные детали и состав фарфоровой массы дают представление как об истории развития этого вида искусства, так и эстетических пристрастиях наших предков.

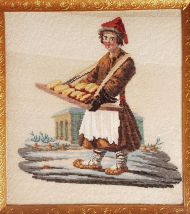

Подсвечники, шкатулки, детали осветительных приборов и чернильницы, черенки столовых приборов и табакерки – в этих изделиях представлены всевозможные варианты использования популярного и эффектного материала. Особый интерес вызывают живописные и пластические качества предметов декоративного искусства, воплощенные в росписях по фарфору. В какой-то мере эти росписи, тиражируя виды усадеб и царских резиденций, портреты царствующих особ и военные сцены, иллюстрирующие различные рода войск, дополнили и развили традиции печатной графики конца XVIII – XIX века. Любопытна одна из тарелок Императорского фарфорового завода с портретом великого князя Николая Павловича, выполненным на золотом фоне. Заимствование сюжетов, популярных в живописи и графике, особенно заметно в предметах, сделанных из фарфора. В частности, в мелкой пластике, представлены целые серии скульптур, запечатлевших национальные и социальные типы по разработанным в графике образцам.

Художественная коллекция стекла чрезвычайно интересна своим составом и художественным уровнем. Украшенные изящной гравировкой старинные штофы простой прямоугольной формы относятся к середине XVIII столетия. Их прямые потомки – графины, выполненные из бесцветного прозрачного стекла, сверкают изощренной алмазной гранью, преломляющей свет в безупречно чистой стеклянной массе. Бокалы и вазы богемского хрусталя, украшенные гранью и позолотой, или посуда с росписью серебром и золотом ничем не уступают по эстетическому впечатлению флаконам, выполненным из цветного стекла и декорированным полихромной росписью.

Изысканные формы и сложный химический состав стекла – достижение стекольной промышленности Императорского и многочисленных частных заводов России.

Значительный интерес представляют предметы из коллекции известного ученого-лингвиста В.В. Виноградова: столовые приборы и вазы из молочного стекла XVIII века. Прозрачные стенки как бы светятся изнутри, формы предметов подчеркнуты цветными орнаментами, различный состав стекла придает им эффект сходства с фарфором. Особой изобретательностью отличается стеклянная форма небольшой вазочки конца XIX века, выполненной во Франции на фирме Э. Галле. Она передает сложные наплывы стеклянной массы, украшенной росписью эмалевыми красками в стиле модерн.

Значительный интерес представляют предметы из коллекции известного ученого-лингвиста В.В. Виноградова: столовые приборы и вазы из молочного стекла XVIII века. Прозрачные стенки как бы светятся изнутри, формы предметов подчеркнуты цветными орнаментами, различный состав стекла придает им эффект сходства с фарфором. Особой изобретательностью отличается стеклянная форма небольшой вазочки конца XIX века, выполненной во Франции на фирме Э. Галле. Она передает сложные наплывы стеклянной массы, украшенной росписью эмалевыми красками в стиле модерн.Комплектование коллекции декоративно-прикладного искусства никогда не было самоцелью для музея . Вместе с тем оно началось уже с первого года его существования.

Стремление к образному решению экспозиции в усадьбе Хрущевых-Селезневых, в одном из лучших особняков московского ампира, побудило художников и экспозиционеров активно использовать бытовые, но художественно значимые предметы эпохи.

В формировании бытовых коллекций велика была роль Ф.Е. Вишневского, знатока старины, гениального собирателя. Благодаря ему многие подмосковные музеи, хранившие предметы усадебного быта пушкинской поры, поделились своими экспонатами с молодым пушкинским музеем. Немалую роль сыграли дружеские связи Ф.Е. Вишневского с потомками известных дворянских родов и ближайшего дружеского окружения поэта.

С годами стали образовываться своего рода «мемориальные комплексы» из бытовых вещей, документов, портретов, принадлежавших семействам Вяземских, Шереметевых, Гончаровых, Бакуниных, Олениных, Вульфов, Ушаковых (Киселевых). Среди них ‑ письменный стол князя П.А. Вяземского из тополя и небольшая березовая конторка Н.М. Карамзина; коричневой кожи со стальным замочком портфель Н.В. Гоголя; нарядная «мерлинская» шаль княгини В.Ф. Вяземской; туфельки Анны Олениной; ковш-скобкарь XVII века из коллекции предметов русской старины, собранной ее отцом, президентом Академии художеств А.Н. Олениным; посеребренный поднос с гербом рода Вульфов; настольный прибор для письма золоченой бронзы с хрустальными чернильницей и песочницей и подвесным бронзовым колокольчиком, принадлежавший Екатерине Бакуниной; подзорная труба с компасом Федора Матюшкина, ставшего после окончания Лицея моряком; камышовая трость с золотым набалдашником приятеля поэта С.Д. Киселева; кольцо с переплетением из волос – память о скончавшейся в 1828 году матери П.В. Нащокина; мебель карельской березы с резьбой и золочением из подмосковной усадьбы Марьино, где провел последние годы И.И. Пущин и многое другое. Каждый предмет со своей историей, легендой.

На протяжении многих лет в дар музею поступали целые коллекции предметов декоративно-прикладного искусства. От вдовы академика В.В. Виноградова Н.М. Малышевой – фарфор, стекло, светильники – всего более 100 предметов. По завещанию А.С. Головиной – мебель, бисер, художественная бронза, ткани – более 200 единиц. По завещанию Г.Ф. Петченко из Риги – накаминные вазы, чернильные приборы и другие предметы художественной бронзы. От потомков историка и писателя М.П. Погодина, поступили предметы народного быта и столовое серебро XVIII‑XIX веков.

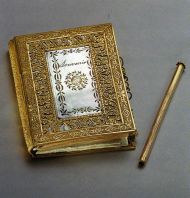

В составе коллекции декоративно-прикладного искусства хранятся интересные и разнообразные предметы из бисера: дамские сумочки, кошельки, чехлы для курительных трубок, гусиных перьев и мелков, используемых при карточной игре. Невелико, но любопытно собрание русских и европейских вееров XVIII‑XIX веков со станками из кости и дерева, с росписью по шелку или пергаменту, с гравировкой по бумаге. В фонде тканей хранятся женские головные уборы из русских деревень, отделанные речным жемчугом, бисером, лентами, золотым шитьем. Разнообразны по материалу (металл, камень), по вырезанным символам и обозначениям печатки для запечатывания писем – с ручками или в виде перстня. Одни из них с дворянскими, иногда княжескими или графскими гербами, другие с вензелями-монограммами или с наивной, а иногда таинственной неразгаданной символикой.

Долгими были для людей пушкинского времени поездки по бескрайним российским просторам. Сложился своеобразный дорожный быт, непременной принадлежностью которого были разнообразные сундуки и сундучки, дорожные шкатулки-секретеры с предметами для письма, с тайниками для хранения особо важных бумаг. Путешественники имели при себе ящички с отделениями для чая, сосудов для напитков, дорожные аптечки.

Собственно пушкинских реликвий в музее нет. Однако хранятся реликвии родственников и ближайших друзей поэта. Например, печатка, принадлежавшая Ганнибалам (дар Т.Н. Алышевой). На халцедоне выгравирован герб: на щите слон, покрытый ковром, над ним корона и орденский крест, справа и слева от щита знамена, слева внизу – барабан, справа – две пушки. Над щитом орел с распростертыми крыльями, под щитом лента с девизом «FVMMO». Кроме того, из Российского фонда культуры были переданы серьги Н.Н. Пушкиной и сабля генерала А.А. Пушкина, старшего сына поэта.

Собственно пушкинских реликвий в музее нет. Однако хранятся реликвии родственников и ближайших друзей поэта. Например, печатка, принадлежавшая Ганнибалам (дар Т.Н. Алышевой). На халцедоне выгравирован герб: на щите слон, покрытый ковром, над ним корона и орденский крест, справа и слева от щита знамена, слева внизу – барабан, справа – две пушки. Над щитом орел с распростертыми крыльями, под щитом лента с девизом «FVMMO». Кроме того, из Российского фонда культуры были переданы серьги Н.Н. Пушкиной и сабля генерала А.А. Пушкина, старшего сына поэта.

В числе памятных вещей небольшой ящик красного дерева со многими отделениями для лекарств и медицинских инструментов. Он принадлежал лейб-медику Н.Ф. Арендту, лечившему раненого Пушкина (дар нейрохирурга А.А. Арендта, правнука лейб-медика).

От известного пушкиниста Д.Д. Благого в музей поступил самовар в виде амфоры. Он принадлежал семье Олениных. Пушкин был частым гостем в их петербургском доме и усадьбе Приютино. После смерти поэта носик самовара был запаян, и самовар хранился в семье Олениных как память о поэте.

От известного пушкиниста Д.Д. Благого в музей поступил самовар в виде амфоры. Он принадлежал семье Олениных. Пушкин был частым гостем в их петербургском доме и усадьбе Приютино. После смерти поэта носик самовара был запаян, и самовар хранился в семье Олениных как память о поэте.

Коллекция предметов декоративно-прикладного искусства имеет огромную художественную и историческую ценность, помогает окунуться в быт дворянских усадеб, ощутить давно ушедшее время, культурно-исторический и эстетический контекст пушкинской эпохи.

Долгими были для людей пушкинского времени поездки по бескрайним российским просторам. Сложился своеобразный дорожный быт, непременной принадлежностью которого были разнообразные сундуки и сундучки, дорожные шкатулки-секретеры с предметами для письма, с тайниками для хранения особо важных бумаг. Путешественники имели при себе ящички с отделениями для чая, сосудов для напитков, дорожные аптечки.

Собственно пушкинских реликвий в музее нет. Однако хранятся реликвии родственников и ближайших друзей поэта. Например, печатка, принадлежавшая Ганнибалам (дар Т.Н. Алышевой). На халцедоне выгравирован герб: на щите слон, покрытый ковром, над ним корона и орденский крест, справа и слева от щита знамена, слева внизу – барабан, справа – две пушки. Над щитом орел с распростертыми крыльями, под щитом лента с девизом «FVMMO». Кроме того, из Российского фонда культуры были переданы серьги Н.Н. Пушкиной и сабля генерала А.А. Пушкина, старшего сына поэта.

Собственно пушкинских реликвий в музее нет. Однако хранятся реликвии родственников и ближайших друзей поэта. Например, печатка, принадлежавшая Ганнибалам (дар Т.Н. Алышевой). На халцедоне выгравирован герб: на щите слон, покрытый ковром, над ним корона и орденский крест, справа и слева от щита знамена, слева внизу – барабан, справа – две пушки. Над щитом орел с распростертыми крыльями, под щитом лента с девизом «FVMMO». Кроме того, из Российского фонда культуры были переданы серьги Н.Н. Пушкиной и сабля генерала А.А. Пушкина, старшего сына поэта.В числе памятных вещей небольшой ящик красного дерева со многими отделениями для лекарств и медицинских инструментов. Он принадлежал лейб-медику Н.Ф. Арендту, лечившему раненого Пушкина (дар нейрохирурга А.А. Арендта, правнука лейб-медика).

От известного пушкиниста Д.Д. Благого в музей поступил самовар в виде амфоры. Он принадлежал семье Олениных. Пушкин был частым гостем в их петербургском доме и усадьбе Приютино. После смерти поэта носик самовара был запаян, и самовар хранился в семье Олениных как память о поэте.

От известного пушкиниста Д.Д. Благого в музей поступил самовар в виде амфоры. Он принадлежал семье Олениных. Пушкин был частым гостем в их петербургском доме и усадьбе Приютино. После смерти поэта носик самовара был запаян, и самовар хранился в семье Олениных как память о поэте.Коллекция предметов декоративно-прикладного искусства имеет огромную художественную и историческую ценность, помогает окунуться в быт дворянских усадеб, ощутить давно ушедшее время, культурно-исторический и эстетический контекст пушкинской эпохи.