Путеводитель для детей и родителей.

Я поведу тебя в музей.

Путеводитель для детей и родителей.

-

Дорогой друг! Сегодня ты пришел в музей Александра Сергеевича Пушкина. С чего же начинается наш музей? С большого светлого холла под стеклянной купольной крышей? Наш музей начинается с чуда.

Читать далее...Ведь этот просторный холл – не холл вовсе, а двор. Когда-то он находился под открытым небом. Не было стеклянного купола, под ногами не было плитки: была просто земля. Это был обычный хозяйственный двор усадьбы. Знаешь ли ты, что такое усадьба? Это дом с садом,с отдельными хозяйственными постройками. Во дворе находились кухня, конюшня, каретный сарай, за домом – сад, на месте нынешнего здания школы была церковь. А теперь это музейный комплекс с библиотекой и концертным залом.

-

Перед тобой - старинная парадная лестница. Полюбуйся люстрой, похожей на большой фонарь с бахромой из хрустальных подвесок. Подумать только, этому фонарю более 200 лет! На стенах – сказочные крылатые существа с рыбьими хвостами – полулюди, полуптицы, полурыбы – поддерживают светильники, в которых когда-то горели свечи.

Читать далее...На стенах – сказочные крылатые существа с рыбьими хвостами – полулюди, полуптицы, полурыбы – поддерживают светильники, в которых когда-то горели свечи.

Потолок расписан нежными розовыми жемчужными красками, причудливыми узорами. А прямо на стенах изображены прекрасные сады, среди деревьев прячутся развалины дворцов, колонны, в зелени журчат ручьи, шумят водопады, мостик повис над водой:

Дробясь о мраморны преграды

Жемчужной огненной дугой

Валятся, плещут водопады.

(«Руслан и Людмила») А вот и парадный вход в дом. Именно через эти двери входил в этот дом его хозяин – Александр Петрович Хрущев. Здесь он жил со своим многочисленным семейством. Был он человеком радушным и гостеприимным. Здесь собиралось до 150 человек гостей! К сожалению, мы не знаем, бывал в этом доме Пушкин, или нет. Но сам дом он наверняка видел. Ведь неподалеку жили его друзья и знакомые. Некоторые из них бывали гостями в этом доме. Так что, возможно, слышал Пушкин и о его хозяине. Ну, а сегодня этот дом стал московским домом Пушкина. А ты и твои родители – его желанные гости.

А вот и парадный вход в дом. Именно через эти двери входил в этот дом его хозяин – Александр Петрович Хрущев. Здесь он жил со своим многочисленным семейством. Был он человеком радушным и гостеприимным. Здесь собиралось до 150 человек гостей! К сожалению, мы не знаем, бывал в этом доме Пушкин, или нет. Но сам дом он наверняка видел. Ведь неподалеку жили его друзья и знакомые. Некоторые из них бывали гостями в этом доме. Так что, возможно, слышал Пушкин и о его хозяине. Ну, а сегодня этот дом стал московским домом Пушкина. А ты и твои родители – его желанные гости.

На вершине парадной лестницы вас встречает настоящая богиня. Зовут ее Муза. Тебе ничего не напоминает это имя? Именно от этого имени и произошло слово «музей». Значит, музей – это дом, где обитают музы – покровительницы певцов, музыкантов и поэтов. Музы передают им свой дар. Древние греки поклонялись музам, создавали святилища для их почитания. Эти святилища назывались «мусеонами». Это и были первые музеи, появившиеся более двух с половиной тысяч лет назад. Поэтому именно музы и являются настоящими хозяйками музеев.

Муза приглашает тебя в путешествие по музею А.С.Пушкина. За прекрасным полукруглым окном, похожим на веер, скрывается детская комната. Туда-то мы и приглашаем тебя подняться.

-

Вы поднялись в антресольные комнаты. Да-да! Во времена А.С.Пушкина антресолями называли вовсе не полку под потолком, а верхний полуэтаж дома! Почему полуэтаж?

Читать далее... Посмотри сам, и ты увидишь, что потолки здесь намного ниже, чем в комнатах основного этажа. В таких комнатах обычно устраивались детские. Вот и наши залы рассказывают о детстве А.С.Пушкина. Ведь родился поэт в Москве. Здесь прошло его детство. Подумать только: за 12 лет московского детства Александра Сергеевича семья Пушкиных сменила 13 адресов! И почти ничего не сохранилось: все уничтожил ужасный пожар 1812 года.

Посмотри сам, и ты увидишь, что потолки здесь намного ниже, чем в комнатах основного этажа. В таких комнатах обычно устраивались детские. Вот и наши залы рассказывают о детстве А.С.Пушкина. Ведь родился поэт в Москве. Здесь прошло его детство. Подумать только: за 12 лет московского детства Александра Сергеевича семья Пушкиных сменила 13 адресов! И почти ничего не сохранилось: все уничтожил ужасный пожар 1812 года. Хочешь представить, как могла выглядеть квартира Пушкиных?

В первом зале ты познакомишься с мамой и папой поэта, застав отца, Сергея Львовича, в кабинете, а красавицу-мать Надежду Осиповну – перед зеркалом. Затем ты побываешь в детской комнате и, наконец, в гостиной. Итак, в путь!

-

Рассмотри как следует это изображение. Ты видишь Красную площадь до московского пожара 1812 г. Площадь была немощёной, неопрятной. На ней велась бойкая торговля. В дни праздников площадь становилась очень людной. Но почему художник - иностранец-француз Жерар Делабарт назвал её старой?

Читать далее...Давай поразмышляем. Она появилась на территории Кремля на месте нынешней Соборной площади, а затем, в конце 15в. по приказу царя Ивана Третьего была перенесена за его пределы. Вот почему, Красная площадь - самая старая площадь Москвы. Ей много лет. Такой видел её маленький Пушкин. Его детство прошло в Москве допожарной. После пожара город так сильно изменился, что Александр Сергеевич сказал о Москве: «Благодаря пожару, московские улицы стали моложе московских красавиц…» Изменилась и Красная площадь. Её замостили, убрали торговые лавки, возвели новое здание Торговых рядов, установили памятник Минину и Пожарскому.

Хочешь узнать о старой Москве побольше? Посети Музей истории города Москвы.

-

Предками Пушкина по материнской линии были Ганнибалы. Посмотри на портрет Ивана Абрамовича Ганнибала - двоюродного деда Пушкина. По окончании артиллерийской школы он всю свою жизнь отдал морскому флоту.

На портрете Ганнибал изображён во флотском мундире, на котором видны многочисленные награды. Иван Абрамович дослужился до адмиральского звания, был участником многих морских сражений.

-

В этом же зале обрати внимание на модель парусного артиллерийского корабля «Гром», участника Чесменского боя, проходившего в 1770-ом году между турецким и российским флотом. На нем-то и воевал Иван Абрамович.

Но кто же был первым Ганнибалом в России?Читать далее... Абрам Петрович Ганнибал. Он ребёнком был увезен из родной Африки и попал в Россию. В России он был отдан в услужение самому Петру Первому. «И сходно купленный арап, возрос усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб»,- так писал о своём прадеде А.С.Пушкин. Царь крестил маленького арапчонка, дав ему имя Пётр. Мальчик не захотел его носить и стал именоваться Абрамом. Пётр Первый дал своему любимцу возможность получить блестящее военное инженерное образование за границей, во Франции. Вернувшись в Россию, он строил крепости, оставил после себя научные труды. Ганнибал прожил долгую жизнь, дослужившись до высоких чинов и званий. Поселившись под старость в усадьба Суйда близ Петербурга, он первым в России начал выращивать картофель, который никак не хотели есть местные крестьяне, считая его вредным продуктом. И ещё у Ганнибала была большая семья: 11 человек детей, продолживших этот род в России. Портрет старшего сына Ганнибала – Ивана Абрамовича - ты и увидел; а третий сын Ганнибала – Осип Абрамович – стал дедушкой Александра Сергеевича Пушкина.

Абрам Петрович Ганнибал. Он ребёнком был увезен из родной Африки и попал в Россию. В России он был отдан в услужение самому Петру Первому. «И сходно купленный арап, возрос усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб»,- так писал о своём прадеде А.С.Пушкин. Царь крестил маленького арапчонка, дав ему имя Пётр. Мальчик не захотел его носить и стал именоваться Абрамом. Пётр Первый дал своему любимцу возможность получить блестящее военное инженерное образование за границей, во Франции. Вернувшись в Россию, он строил крепости, оставил после себя научные труды. Ганнибал прожил долгую жизнь, дослужившись до высоких чинов и званий. Поселившись под старость в усадьба Суйда близ Петербурга, он первым в России начал выращивать картофель, который никак не хотели есть местные крестьяне, считая его вредным продуктом. И ещё у Ганнибала была большая семья: 11 человек детей, продолживших этот род в России. Портрет старшего сына Ганнибала – Ивана Абрамовича - ты и увидел; а третий сын Ганнибала – Осип Абрамович – стал дедушкой Александра Сергеевича Пушкина.10-12 лет

-

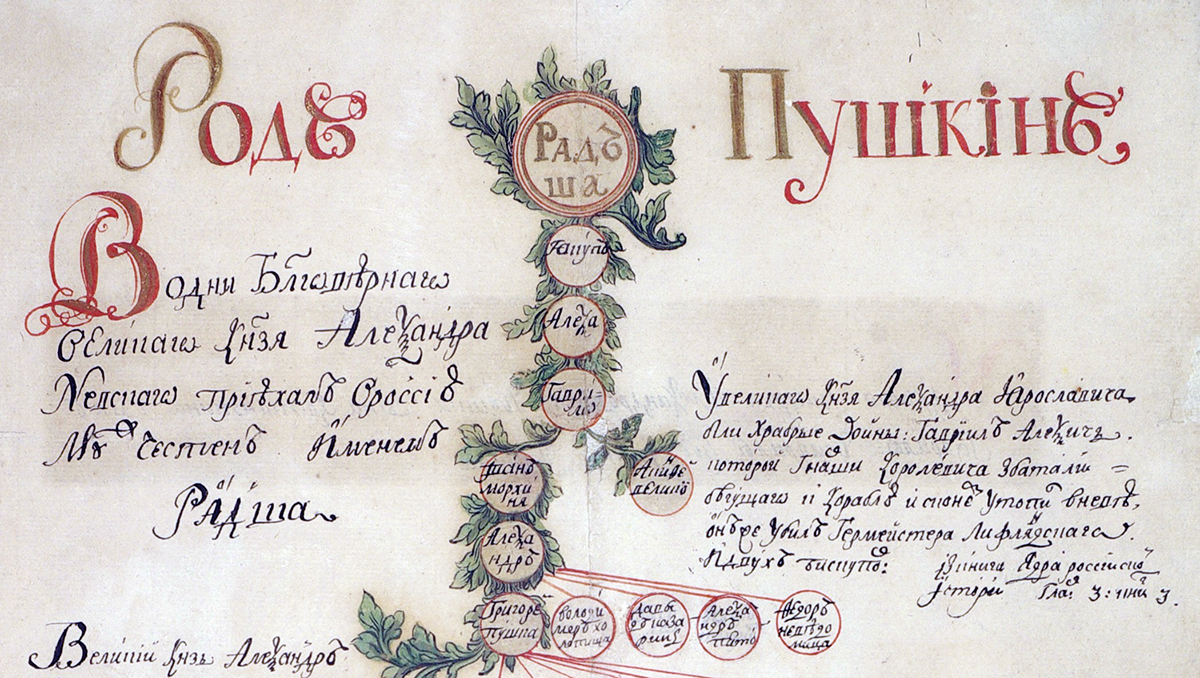

Перу А.С. Пушкина принадлежит стихотворение «Моя родословная», в нем поэт с гордостью рассказывает о 600-летней истории своих предков:

«Водились Пушкины с царями;

Из них был славен не один…».Читать далее...Бояре, воеводы, стольники, дипломаты – Пушкины служили во время правления Ивана Грозного, Алексея Михайловича Тишайшего, Петра Великого. А.С. Пушкин безо всякого преувеличения мог сказать: «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории». В детские годы Александр Сергеевич слышал рассказы о предках от своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, а когда повзрослел, стал изучать настоящие исторические документы в архивах. (Архив – это хранилище документов). Пушкин был уверен: «Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорил летописец, т.е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества Св. Александра Ярославича Невского».

Пушкин, однако, ошибался: позднейшие исследования историков показали, что Радша (найди его на родословном древе Пушкиных) выехал на Русь много раньше, а Александру Невскому служил его правнук, герой Невской битвы 1240 г. «славный витязь» Гаврила Алексич (его ты тоже можешь найти). А вот фамилия Пушкиных появилась в XIV веке. Ее дал роду правнук Гаврилы Алексича. Догадался, какой? Рассмотри внимательно родословное древо, и ты его обязательно найдешь! (Григорий по прозвищу «Пушка». Что могло стать причиной появления такого прозвища? Возможно, Григорий был связан с пушечным делом? Или метко стрелял из пушки?) Всех потомков Григория Пушки стали именовать Пушкиными.

8-10 лет

-

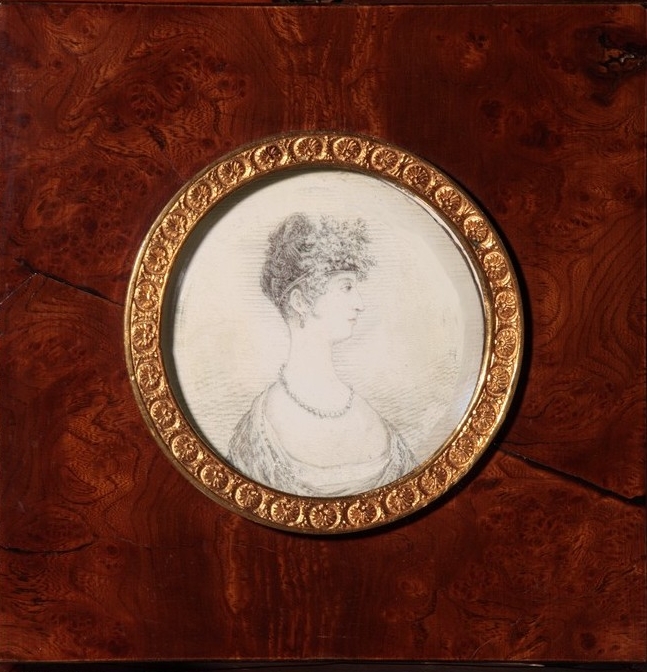

За этим экспонатом стоит целая история.

Читать далее...В начале 19-го века в Москве проживал профессор Мудров, первый русский врач, посланный за границу. Вернувшись в Москву, он приобрёл большую популярность, был домашним врачом в семье Пушкиных и их друзей. В 1831г. разразилась холера, Мудров погиб, спасая больных. Смерть его опечалила всех, и Надежда Осиповна, мать А.С.Пушкина миниатюрный портрет маленького Саши подарила на память дочери Мудрова, выходившей замуж. Портрет бережно хранился у потомков Мудрова. Его правнучка преподнесла портрет артисту Якуту, исполнявшему в одном из спектаклей роль Пушкина. Это была ее дань восхищения игрой актера. Якут подарил эту миниатюру музею Пушкина. Теперь это наш главный экспонат. Вот такие бывают музейные истории.

-

Ты, наверное, знаешь, что во времена А.С.Пушкина первоначальное образование дети получали дома. Основы математики, истории, географии детям преподавали приглашённые, нанятые учителя. А вот чтению и письму Александра Сергеевича и его сестру выучила бабушка Марья Алексеевна.

Читать далее...Была она ума светлого, говорила и писала прекрасным русским языком. На конторке-секретере, за которой дети занимались стоя и стоя выслушивали наставления учителя, ты найдешь их учебные пособия.

-

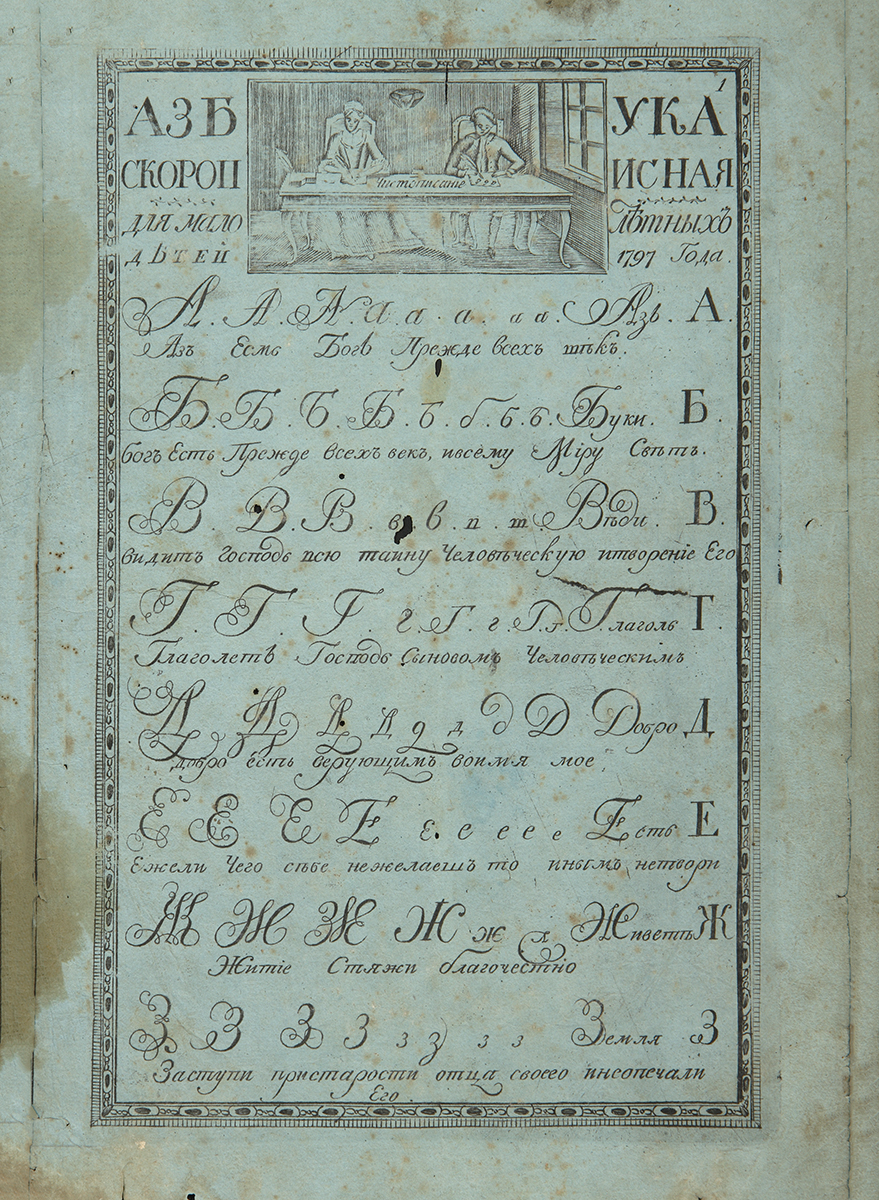

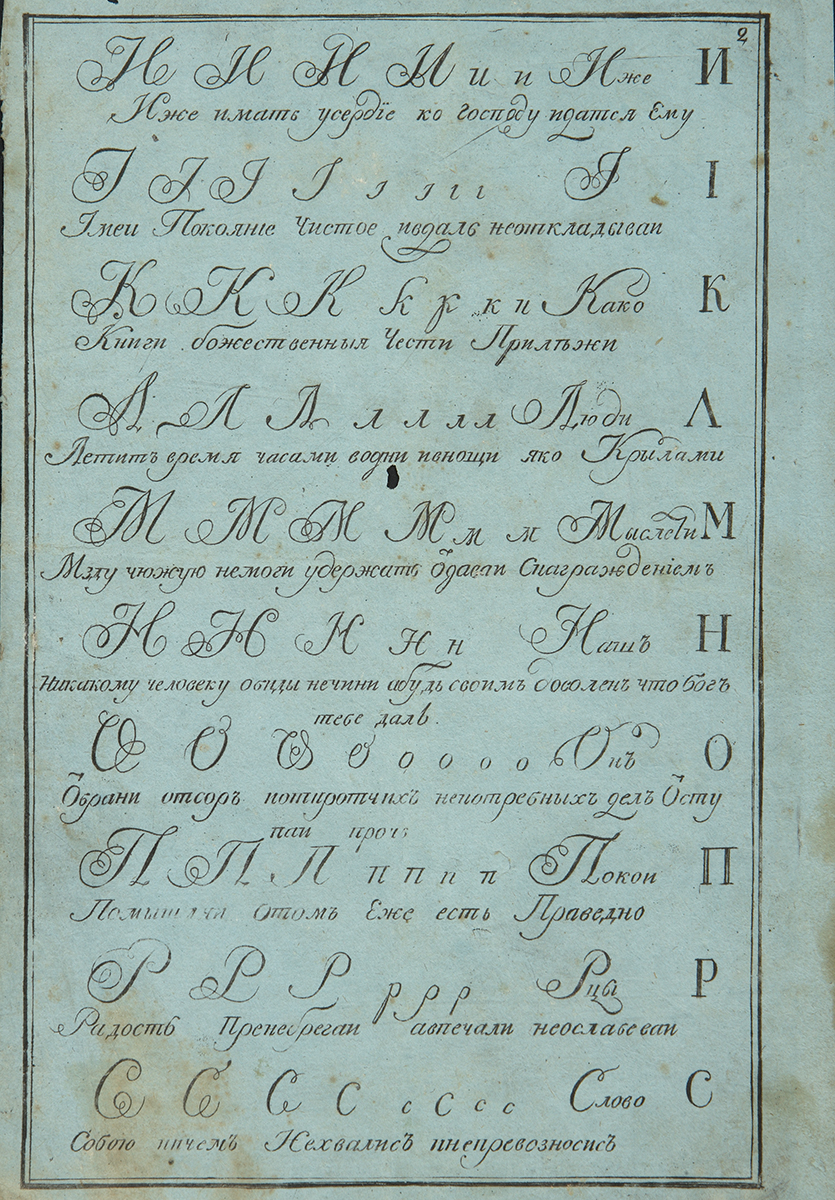

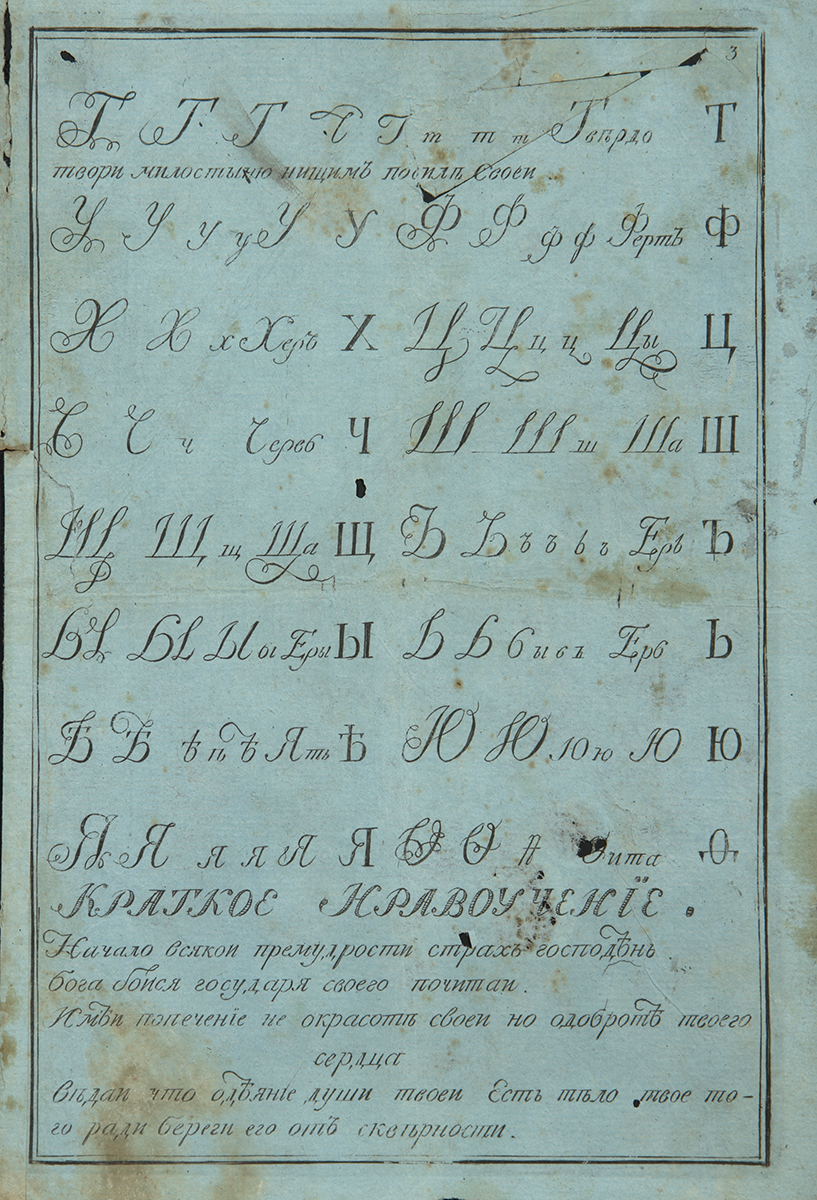

Азбука скорописная – для «скорого», то есть быстрого делового письма. В этом издании всего пять страниц. Рассмотри картинку, которая украшает название и называется виньеткой. Видишь девочку и мальчика на уроке чистописания? Присмотрись повнимательней, и ты увидишь незнакомые тебе буквы:

Читать далее...ведь количество букв в русском алфавите не всегда было одинаковым. Одни буквы появлялись, другие исчезали. А еще каждая буква имела свое особое название!

Прочти названия первых двух букв (аз, буки) и ты поймешь, как появилось слово «азбука». А последняя буква называлась «ижица». Поэтому о прочитанной от начала до конца книге говорили не «от а до я», а «от аза до ижицы». А теперь постарайся вместе с родителями прочитать наставления в конце каждой страницы:

- Заступи при старости отца своего и не опечали его.

- Начало всякой премудрости страх господен.

- Бога бойся, государя своего почитай.

- Имей попечение не о красоте своей, но о доброте твоего сердца.>

- Ведай, что одеяние души твоей есть тело твое. Того ради береги его от скверности.

Как трудно читать! Не только буквы незнакомые встречаются, но и многие слова написаны слитно! Вот уж, действительно: «Азбука – наука, а ребятам – бука»!

8-10 лет -

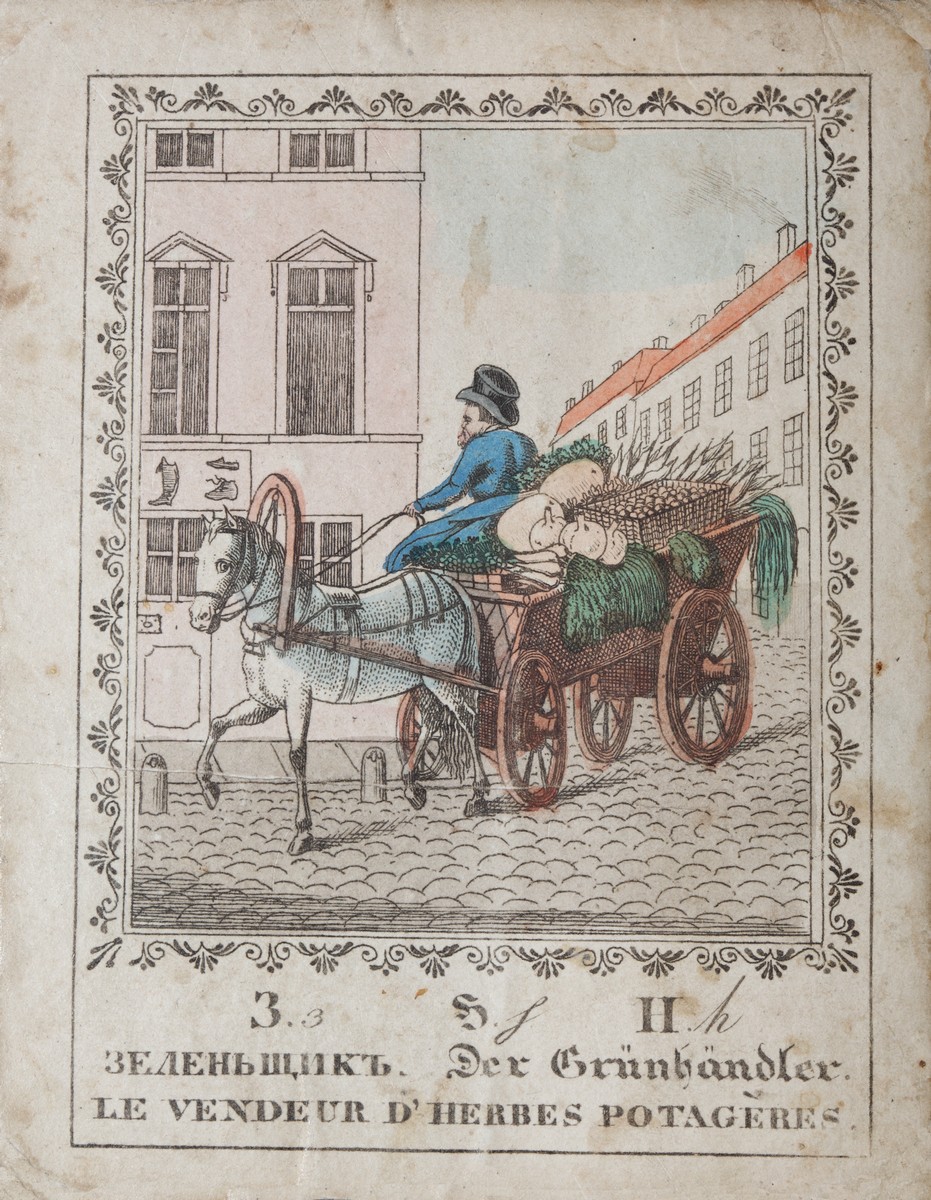

Учить буквы детям помогали «азбучные игрушки» - азбуки с картинками на карточках. Они назывались разрезными. Из карточек с буквами и рисунками к ним дети составляли слова и, играя, запоминали буквы. А как интересно было рассматривать картинки! Чего только на них не было!

Читать далее...Жители разных стран, военные, животные, птицы… А вот у нас ты можешь рассмотреть азбуку с изображениями разносчиков. Во времена Пушкина по площадям и улицам городов ходили торговцы, предлагая прохожим различные товары. Чтобы привлечь внимание покупателей, они выкрикивали их названия. «Апельсины, лимоны!» - кричал один. «Игрушки детские! - вопил другой. «Орехи! Изюм!» - надрывался третий. Они смешили покупателей, горланили песни и частушки. Если разносчик нравился публике, его товар расходился быстро. Вот таких-то разносчиков ты и видишь на листах нашей «азбучной игрушки», а буква алфавита подскажет тебе, какой товар продает тот или иной разносчик. Правда, не всегда.Найди две карточки, где название товара не соответствует букве алфавита (Е – Емельян с вяземскими пряниками; Я – Я с горячими калачами).

-

Знаешь ли ты, что шестилетним мальчиком А.С.Пушкин уже умел читать не только по-русски, но и по-французски? А выучить французский (или немецкий) язык можно было по таким же азбучным игрушкам.

Читать далее...Перед тобой разрезная азбука с русскими, французскими и немецкими словами под каждой картиной. Так что по ней можно было учить сразу три языка! Хочешь увидеть букварь, напечатанный всего в двадцати экземплярах? древнеегипетские свитки из папируса? слепок глиняной книжки-таблички? Тогда посети Музей книги.

-

В салоне (гостиной) Сергея Львовича Пушкина собирались известные литераторы. Сегодня они смотрят на тебя с портретов на стенах. В углу зала – музыкальный инструмент. Когда у Пушкиных собирались гости, звучала музыка. Играла или матушка, или сестра Ольга.

-

«Дядя и племянник» - так мы назовем нашу следующую историю.

Читать далее...Василий Львович - родной дядя Александра Сергеевича Пушкина. И не только. Василий Львович был поэтом: писал стихи, басни, дружеские послания. Написал и поэму «Опасный сосед». А еще Василий Львович любил путешествовать: посетил Англию, Германию, Францию. В Париже Василий Львович нашёл время зайти в мастерскую Э.Кеннеди, чтобы заказать свой портрет в технике физионотраса, входившей тогда в моду. Заказчик садился на несколько минут за аппарат с отражающим устройством - возникавший едва заметный рисунок тут же дорисовывали и гравировали на медной пластинке (всего получалось не более 10-ти отпечатков). Это тот самый портрет, который ты рассмотрел. На нём Василию Львовичу уже за тридцать: горбатый нос, тонкие губы, устремлённый вперёд взгляд, модная причёска, нарядное белое жабо.

А.С.Пушкин называл дядю парнасским отцом. Что хотел этим сказать Александр Сергеевич? Парнас - гора в Греции, где по преданию жили музы. Значит, именно, Василий Львович способствовал развитию поэтического таланта своего племянника и всячески его поощрял. А летом 1811 года Василий Львович повёз Александра из Москвы в Петербург для поступления в Лицей. Бабушка Ольга Васильевна Пушкина перед отъездом одарила внука ста рублями - на орехи, на конфеты. Деньги забрал себе Василий Львович и распорядился ими по-своему. Спустя много лет, Александр Сергеевич вспомнил о них и в шутку запросил обратно. Как отреагировал дядя на эту просьбу, история умалчивает.Знаешь ли, что и ты можешь побывать в гостях у Василия Львовича Пушкина? Для этого нужно отправиться на Старую Басманную, в Дом-музей Василия Львовича.

8-10 лет -

На нас с портрета смотрит известный поэт, баснописец, а также важный государственный чиновник. А.С.Пушкин видел Ивана Ивановича Дмитриева еще в детстве, и, быть может, познакомился с его чудесным садиком, который поэт и государственный деятель любил возделывать сам,

Читать далее...и где стояли необычные солнечные часы, воспетые В.А.Жуковским. Находясь однажды у Пушкиных в гостях, И.И.Дмитриев заметил, глядя на маленького кудрявого мальчика с африканскими чертами лица, - «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик!» Дмитриев был ряб: на лице его остались следы оспы. Маленький Пушкин посмотрел на него, рассмеялся и проговорил скоро и смело: «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик». Впоследствии И.И.Дмитриев благожелательно отзывался о А.С.Пушкине как о «прекрасном цветке поэзии». 8-10 лет

-

Сверху полюбуйся великолепным пространством зала, лежащего у твоих ног. Зал был предназначен для танцев, а на хорах сидел оркестр. Он исполнял музыку во время бала. Представь себе, что дети, пока им не исполнилось 16 лет, не имели право посещать взрослые балы. Ими они могли полюбоваться только сверху, с хоров. Ну, а тебя и твоих спутников мы приглашаем в бальный зал.

-

Вы вошли в большую, нарядную, светлую комнату с высокими потолками. Все в ней заслуживает внимания: и великолепная потолочная роспись и лепнина, и роскошные хрустальные люстры, и золоченая мебель, и бальные платья на манекенах.

Читать далее...Поднимите головки, полюбуйтесь великолепной росписью на потолке. Вы увидите повторяющийся орнамент, а в ярких клеймах – плоды и цветы. Орнамент и клейма поражают тщательностью исполнения: если клейма вставить в рамку, они могли бы быть прекрасными картинами-натюрмортами, а лепные фигурки, такие, как играющая на флейте девушка, статуэтками. Плоды и цветы символизировали богатство и достаток этого дома, а повторяющиеся купола – они будто кружатся в вальсе – напоминают нам о веселых балах. И действительно, когда-то в этом зале кружились нарядные пары. Зал был предназначен для танцев. В пушкинское время про такие комнаты говорили: бальная зала. Зал нарядно украшали перед балом цветами и гирляндами.

Балы начинались довольно поздно, в девятом часу вечера, когда на улицах было уже темно. И зал освещался хрустальными люстрами, канделябрами, жирандолями, в которых горели сотни свечей. Жирандоль – это канделябр (большой подсвечник для нескольких свечей) с хрустальными подвесками. Их ты видишь на столиках перед зеркалами. Когда зажигали свечи, теплый воздух заставлял подвески раскачиваться, и они издавали мелодичный перезвон. Итак, пламя свечей отражалось от золоченой мебели, золоченой бронзы, отражалось оно и в высоких зеркалах. Зал наполнялся сверканием и сиянием. А ведь сама по себе люстра на 60 свечей давала столько же света, как одна наша электрическая лампочка!

А если тебе интересно, что значат пушкинские строки «усеян плошками кругом, блестит великолепный дом» - посети музей «Огни Москвы».

И, конечно, присутствует в этом зале и Муза танца, Терпсихора. Как писал древний поэт, «Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея». Этот музыкальный инструмент – кифару – мы и видим в руках нашей Музы. Ведь танец невозможен без музыки. Музыка звучала и в этом зале. Терпсихора одета в легкую, струящуюся тунику, какие носили когда-то древние греки. Мода эта не была забыта, и снова вернулась во времена Пушкина. Посмотрите, платья с высокой талией на наших манекенах тоже напоминают тунику. Так одевались барышни, танцевавшие на балах в этом зале. И, конечно, ни одна барышня не приходила на бал без веера! Вы, конечно, догадались, для чего нужен был веер на балу? В душном зале, где собиралось много гостей, веер служил барышням и дамам опахалом, веял на них легким ветерком. А еще веер помогал разговаривать без слов. Да, да, не удивляйтесь. На балу был принят язык веера! Веер был свидетелем проявлений самых разных чувств: сердечной привязанности, дружбы, но иногда, досады, грусти и разочарования.

«Во дни веселий и желаний я был от балов без ума», писал Пушкин, очень любивший в молодости танцевать на балах. А как вы думаете, как бы он сам мог быть одет на балу? Какой костюм бы ему больше подошел – нарядный офицерский мундир или фрак? Ах, как хорош был бы Пушкин в военном мундире! И ведь в юности поэт мечтал о военной службе! Но, нет, надеть военный мундир ему так и не довелось. На балы Пушкин приходил во фраке. Вообще-то фрак придумали как одежду для езды верхом. Но он вошел в моду, его стали надевать и каждый день, и в торжественных случаях. Носили фрак с жилетом, а дополнял костюм шейный платок, завязывание которого было целым искусством. Говорят, что шейный платок можно было завязывать перед зеркалом по нескольку часов, добиваясь нужного эффекта! Ты, наверное, обратил внимание и на короткие панталоны (они назывались кюлоты), и на ажурные чулки. Так странно их видеть сегодня на мужском манекене. Ну, что поделаешь, - капризы моды!

-

-

Знаешь ли ты, что еще ребенком, учась в Царскосельском лицее, А.С.Пушкин писал стихи? Да не только он, но и многие другие лицеисты. Многие еще и прекрасно рисовали.

Читать далее...И вот лицеисты задумали издавать рукописный журнал, в котором они помещали свои произведения. Журнал назывался «Лицейский мудрец». Сегодня он открыт на странице с забавной карикатурой (в переводе с итальянского слово «карикатура» означает преувеличение, намеренное искажение, подчеркнуто смешное изображение лица или события). Давайте ее рассмотрим.

Преподаватели Лицея, сидящие в лодке, тянут из пруда железным крюком лицеиста Кюхельбекера. А как же он туда попал? И зачем? Добрый и нескладный Вильгельм Кюхельбекер (Кюхля, как называли его лицеисты) был предметом постоянных насмешек. Однажды в столовой за обедом Иван Малиновский обидел Кюхлю так, что тот в полном беспамятстве выскочил из-за стола, выбежал из столовой и бросился в пруд! Пруд был неглубок. Кюхельбекера сразу вытащили и отправили в больницу. Скоро он оправился и вернулся к учебе. Вильгельм был незлопамятен и добр. Про обиду скоро забыли. Его будут любить, как и прежде любили, удивляясь сочетанию таланта, вдохновения и странных несообразностей его характера.

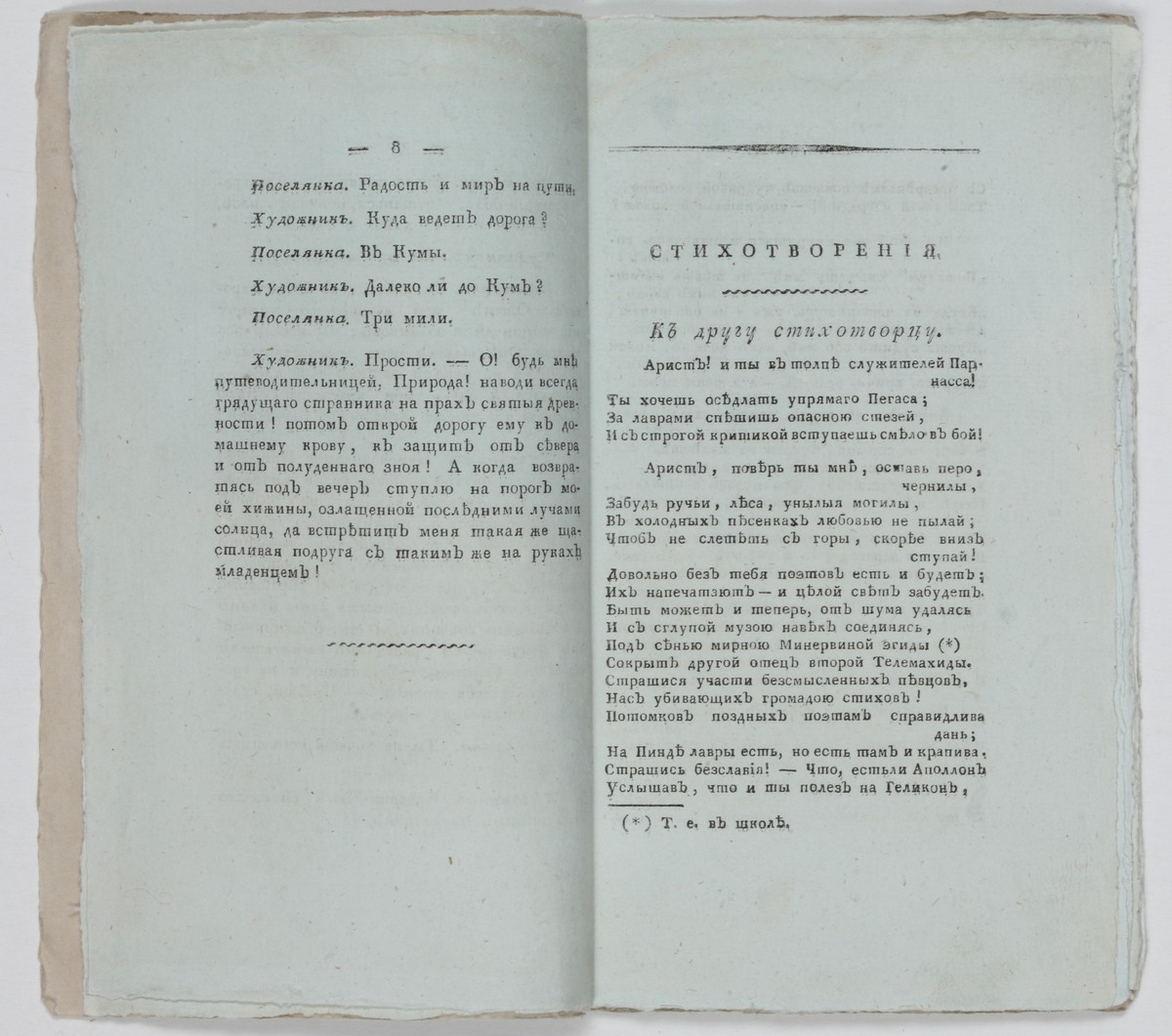

И первое опубликованное стихотворение А.С.Пушкина «К другу стихотворцу» было обращено к нему, добрейшему Кюхле, брату «по музе, по судьбам».

10-12 лет

-

-

Обрати внимание, что свое первое стихотворение А.С.Пушкин подписал «Александр Н.к.ш.п.» Попробуй угадать, что означают эти буквы? (Согласные буквы фамилии Пушкин, поставленные в обратной последовательности).

Стихотворение было опубликовано в 1814 году. Пушкину было тогда всего лишь 15 лет!

-

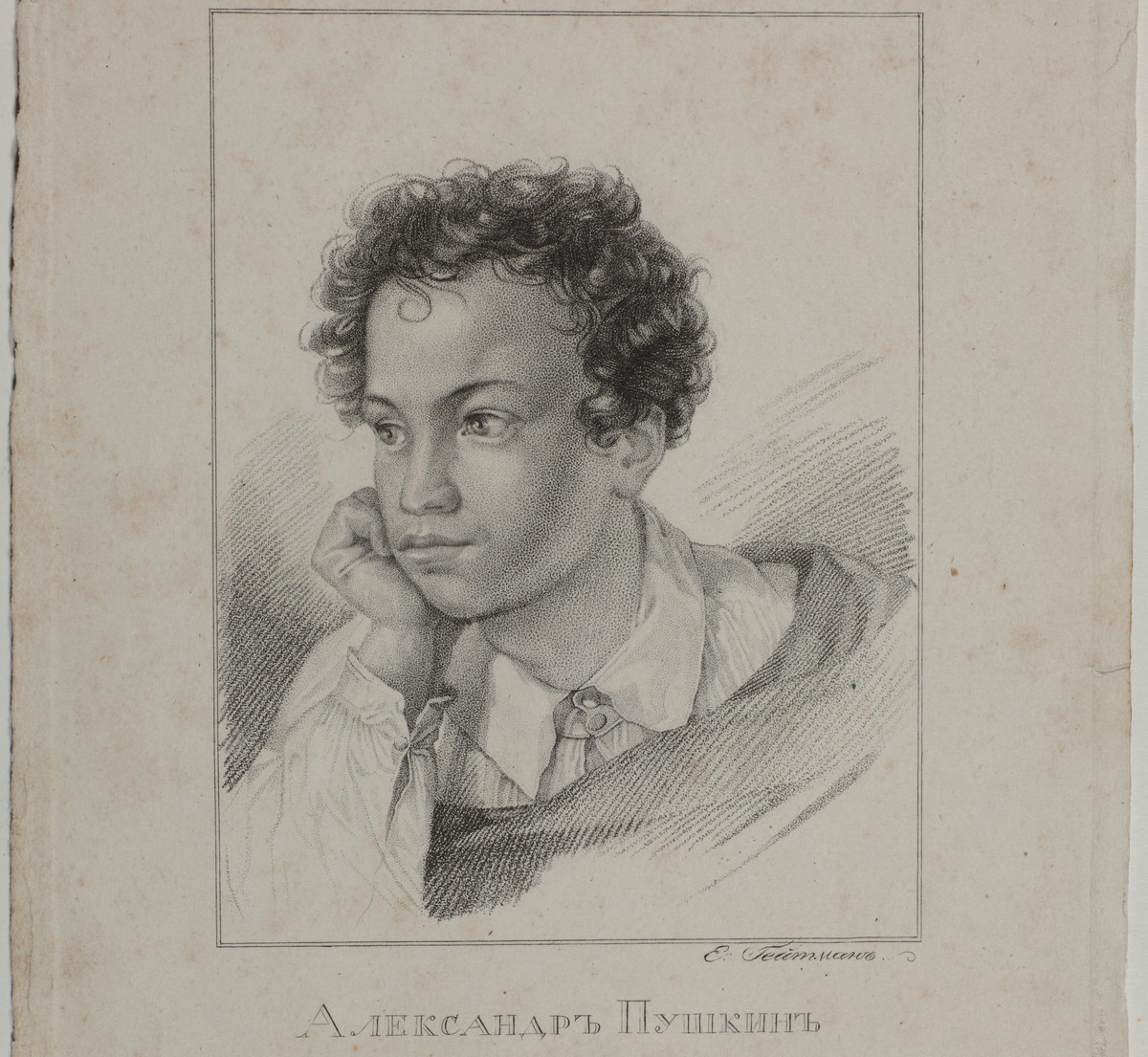

А хочешь увидеть, как выглядел Пушкин-подросток, когда написал это стихотворение? Таким впервые и увидели читатели своего любимого поэта.

Это первый опубликованный портрет Пушкина. Правда, самому поэту было тогда уже целых 23 года. Но издатели думали, «что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным». Как вы думаете, правы они были?

8-10 лет

-

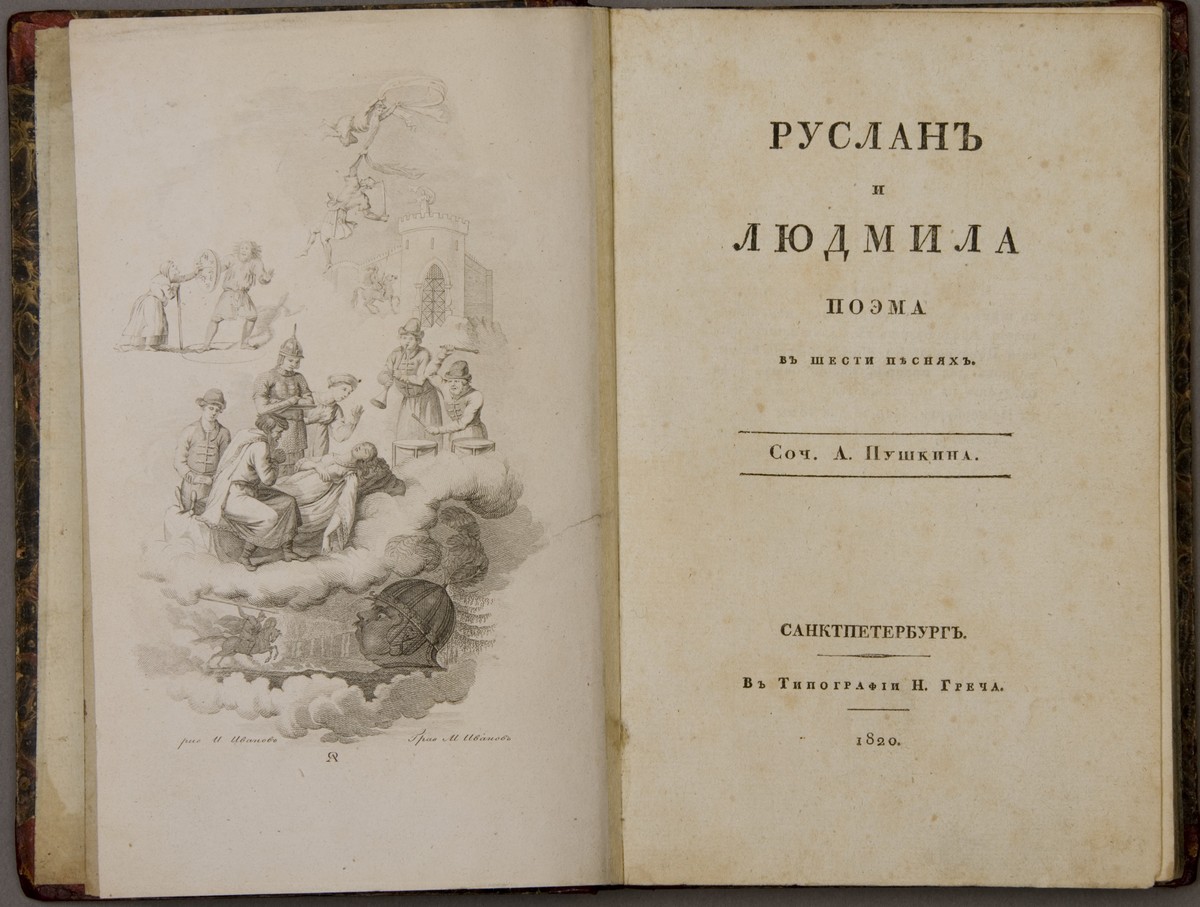

Итак, первое опубликованное стихотворение А.С.Пушкина ты видел, а хочешь узнать, какое первое крупное произведение поэт написал и напечатал? Тогда мы приглашаем тебя к нашему следующему экспонату. «Руслан и Людмила» - сказочная поэма Пушкина.

Читать далее...Прочитав её, старший друг и наставник начинающего поэта - Василий Андреевич Жуковский, подарил ему свой потрет, на котором сделал надпись: "Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму "Руслан и Людмила", 1820, марта 26, Великая пятница". Сказочная поэма «Руслан и Людмила» принесла Александру Сергеевичу первую известность и первую славу.

В том же 1820-ом году Пушкин очень срочно покинул Петербург. Поэт был наказан за политические стихи и отправлен подальше от столицы в южные губернии России. Уехав, он оставил рукописи своей поэмы у друзей. Живя на юге России, Пушкин не подозревал, что в Петербурге закипела работа. Брат поэта – Лев Сергеевич и друг Сергей Александрович Соболевский принялись разбирать рукописи и переписывать поэму набело. Василий Андреевич Жуковский взял на себя издательскую сторону дела.

И вот книга вышла. Это было первое прижизненное издание поэта. Оно перед тобой. Рядом с ним ты увидишь портрет президента Академии Художеств и директора Публичной Библиотеки в Петербурге Алексея Николаевича Оленина. Оленин придумал к книге виньету. Так правильно называется картинка, которая украшает первую страницу.

Сам Пушкин не ожидал, что книга будет так быстро напечатана. Впрочем, первый печатный экземпляр своего первенца сам автор получил позже всех, почти через год. Любуясь книгой, он писал друзьям в Петербург: «Платье, сшитое по заказу вашему на Руслана и Людмилу прекрасно; и вот уже четыре дни как печатные стихи, виньета и переплёт детски утешают меня».

10-12 лет -

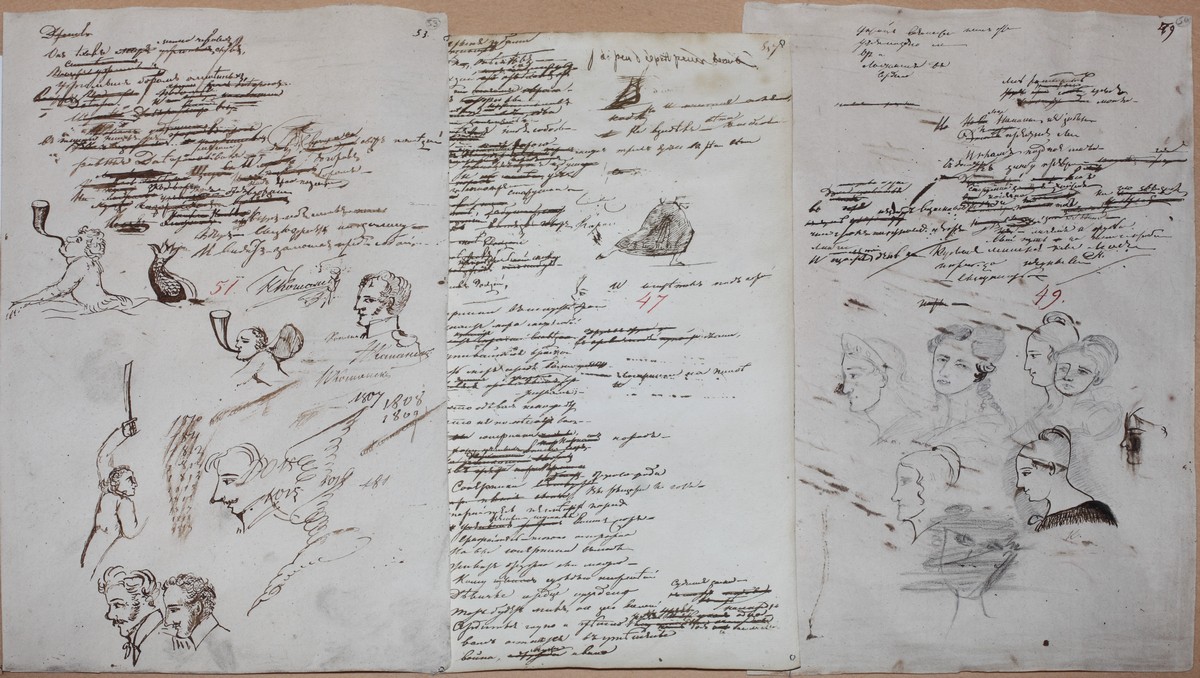

Можете ли вы представить себе А.С.Пушкина, печатающего свои стихи за компьютером? Наверное, он бы оценил это изобретение и быстро бы с ним освоился! «Перо так глупо, так медленно», - признавался поэт. Его быстрый ум, живое воображение, порой так быстро уносились вперед, что рука едва поспевала за ними.

Читать далее...То ли дело клавиши компьютера! Но Пушкину приходилось писать рукой.

Текст, написанный от руки, так и называется – рукопись. И как хорошо, что они сохранились! А то бы мы никогда не узнали, как кропотливо великий Пушкин подбирал слова, зачеркивал, искал новые, опять ошибался. И, наконец, находил нужное определение. «Хорошие стихи не так легко писать», - говорил Пушкин. И вот наглядное подтверждение его слов. Видите, как непросто было Пушкину находить точные слова. А когда Пушкин задумывался, он рисовал. И, может быть, иногда рисунок помогал найти нужное слово. А бывали и минуты вдохновения, когда «пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута – и стихи свободно потекут».

-

Так чем же именно писал Пушкин? Пером и чернилами.Устройство чернильного прибора типично для того времени: один флакон – для чернил, другой, с маленькими отверстиями на крышке, для песка. Как ты думаешь, зачем нужна песочница?

Читать далее...Речным песком присыпали написанный текст, чтобы чернила быстрее высыхали, ведь чернила были очень густыми и сохли долго. Чернила, которыми пользовались во времена Пушкина, называли «орешковыми». «Орешки» - небольшие наросты на листьях, стволах и корне дуба в виде бугорков. Внутри каждого такого «орешка» содержалось вещество, из которого и делали чернила. На задней стенке – место для перьев. Перья бывали лебединые, павлиньи, а чаще всего гусиные, из правого или левого крыла птицы. Александр Сергеевич любил писать перьями из левого крыла: они удобнее ложились в руку. Перья предварительно обезжиривали, погружая в раскаленный песок, затем затачивали (или, как тогда говорили, чинили) специальным острым ножом. Он так и назывался – перочинный нож. Умение хорошо чинить перья высоко ценилось. Пушкин никому не доверял обработку своих перьев – всегда делал это сам.

-

Принадлежал этот чернильный прибор Екатерине Павловне Бакуниной, которой поэт посвятил не одно стихотворение. Мы видим ее на портрете работы Кипренского. Вместе они составляют музейные реликвии – особо чтимые, дорогие предметы, оставшиеся от наших предков.

Читать далее...Подумайте только, что когда-то эта юная красавица, брала перо из подставки, обмакивала в эту чернильницу, посыпало письмо песком, а затем звонила в колокольчик, чтобы позвать слугу и поручить ему отправить письмо. Так что этот чернильный прибор запомнил тепло ее рук! Потому-то он так и дорог нам. В нашем музее собраны реликвии пушкинского времени.

Хочешь увидеть еще одну из них?

-

Ты уже понял, что у каждой вещи, живущей в музее, есть своя история. Мы предлагаем вам познакомиться с историей красивого дивана, который тоже «помнит» пушкинское время!

Читать далее...Александру Сергеевичу довелось много путешествовать. Бывал он и в Крыму, и в Кишиневе, и в Одессе. Путешествуя по югу России, поэт бывал в гостях в имении Каменка Киевской губернии, где собиралось многочисленное общество; беседовали о литературе и о политике. К сожалению, усадебный дом в Каменке не сохранился, а вот диван чудом уцелел. Уже в 20-ом столетии известный московский архитектор и реставратор П.Д. Барановский приобрел в Киеве этот диван из имения Каменка и тем самым спас его! И в каком ужасном он был состоянии! На диван совершенно нельзя было присесть: сидение провалилось, обивка протерлась до дыр, позолота стерлась, многие лепные украшения отвалились! И тогда за дело взялись реставраторы – музейные доктора, которые занимаются восстановлением обветшалых или разрушенных предметов старины в первоначальном виде. Реставратор полирует, красит, подбирает ткани для обивки – делает все, чтобы вернуть старинной вещи былую красоту. И теперь диваном, которым возможно, когда-то любовался А.С. Пушкин, гостивший у своих друзей, можешь полюбоваться и ты! Много прекрасных предметов мебели, спасенных реставраторами, ты увидишь в наших залах.

Но знаешь ли ты, что в Москве есть музей, целиком посвященный старинной мебели? Он так и называется: «Музей мебели». Может быть, тебе тоже захочется его посетить?

-

Прежде чем перейти в следующий зал, задержись у цилиндрической витрины. Интересно, что привлечет в ней твое внимание?

Читать далее...Нам кажется, что тебя обязательно заинтересует старинный пистолет. Он совсем небольшой, умещался в кармане. Его брали с собой в дорогу, поэтому он так и назывался – дорожный пистолет. Ты догадался, зачем же он нужен был путешественникам? Для защиты от разбойников. Да-да: путешествие во времена Пушкина было делом небезопасным! А.С.Пушкин даже писал об этом в одной из своих повестей. Ты прочтешь ее в 6-м классе. А, может, уже прочел? Это повесть «Дубровский».

-

Большая гостиная выходит окнами на Пречистенку. Здесь роспись потолка не изобилует красками. Мягкие золотисто-серые тона делают гостиную строгой, торжественной, полной воздуха и света. Повторяющиеся изображения лир и грифонов создают впечатление не живописи, а лепной скульптуры.

Читать далее...Грифоны - мифические существа с головой, когтями, крыльями орла и телом льва. Они умны, сильны, отважны и бдительны, господствуют над землёй (лев) и воздухом (орёл), существа свирепые, но тому, кто завоевал их дружбу, они служат верно и преданно. Хозяин дома дружит с грифонами, и они - верные стражи этого дома. Верхом на грифах ездил Аполлон - лучезарный, златокудрый бог света, покровитель искусств, предводитель Муз, вдохновитель поэтов. Любимый инструмент Аполлона – лира - символ поэзии и музыки. В сопровождении Лир звучали стихи, поэтому целый род поэзии называется лирическим. Неслучайно и в этой гостиной на потолке изображены лиры. Здесь, как правило, раз в неделю, устраивались литературные и музыкальные вечера. Над каминами ты видишь зеркала. Одно из них современное, другое старинное. Догадайся, какое? Старинное зеркало, сохранившееся здесь еще с пушкинских времен, помутнело от времени. Наверное, это зеркало тоже хранит память о том, как в этой комнате на фортепьяно играла хозяйка дома, её дочь или кто-то из гостей, читали стихи, обсуждали литературные новинки, играли в «живые картины», в шарады и другие салонные игры.

-

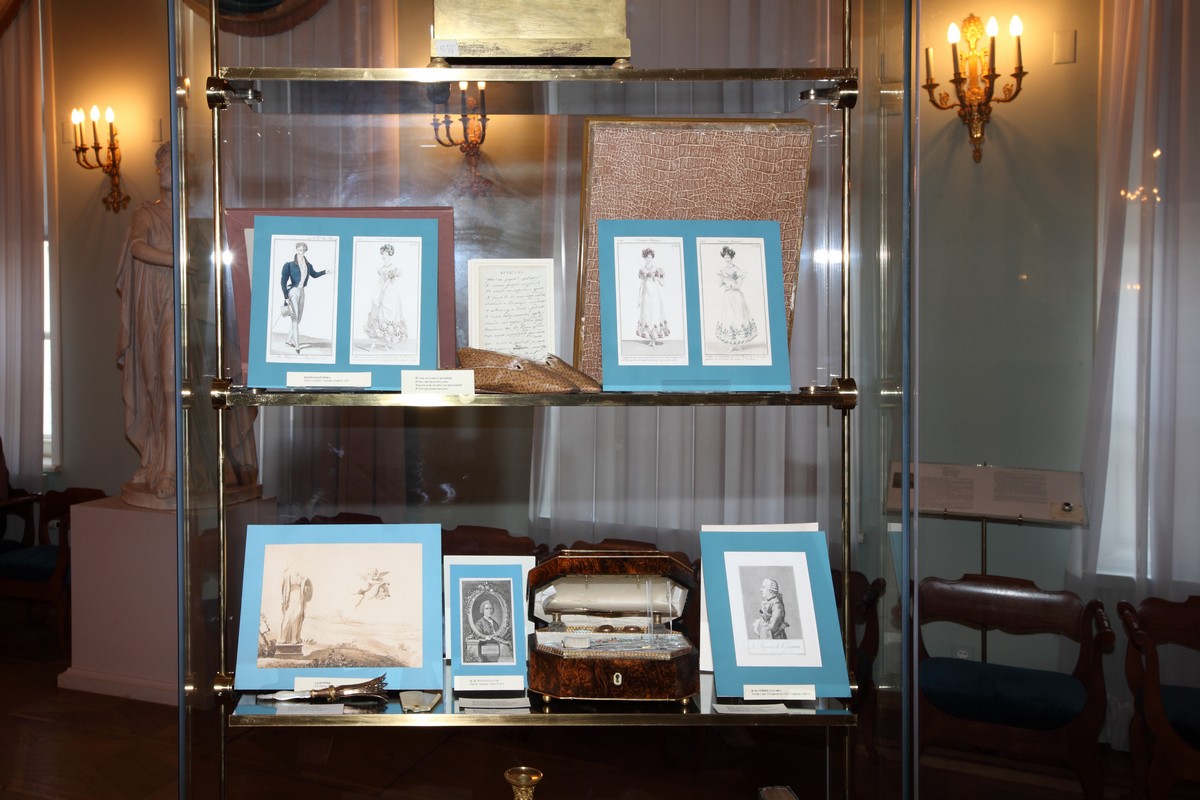

Посмотри, в этом зале вокруг тебя много стеклянных витрин. В них хранятся необычные и самые разные вещи. Это сейчас они стали музейными, а когда-то приносили пользу людям. В первой витрине: бальные туфельки, небольшой блокнот (бальная книжечка), а рядом – загадочный предмет, похожий на цветок колокольчика. Он называется портбукет. Догадался, для чего он нужен?

Читать далее...Нет? Тогда послушай.

Беседу начинают бальные туфельки. «Посмотри, какие мы удобные и мягкие. Нас на бал одевала молодая красавица, такая же, как на модной картинке. Отыщи её глазами. Мы порхали по паркету, как две бабочки. На нас все обращали внимание. Как-то на одном из балов, наша хозяйка познакомилась с молодым человеком, который покорил её сердце. И, вот, нас отложили в сторону. У нашей хозяйки нашлись дела поважнее. Она стала готовиться к свадьбе. Прошло много лет, нас забрали в музей, а нам так хочется потанцевать». «Что-то вы разговорились, - в разговор вмешалась бальная книжечка, - Мне тоже не терпится вновь оказаться на балу. Я хоть и маленькая, да удаленькая. Мои странички не бумажные, а костяные. Они не мнутся, не рвутся. Без меня на балах барышни не обходились. Посмотри на модную картинку с барышней, делающей запись в бальную книжечку, и ты поймёшь, как со мной обращались. На моих страничках велся строгий учёт очерёдности танцев. Я всегда выручала барышень, они не путались в танцах и всегда танцевали с тем кавалером, которого выбрали заранее». В разговор вступает портбукет: «Обратите, наконец, и на меня внимание. Мои лепестки раскрылись, как бутон цветка. Взгляни еще раз на модную картинку. Обрати внимание на цветы, которыми украшены платья барышень. Догадался, для чего я был нужен? Я тоже когда-то украшал бальное платье. В меня вставляли живой цветок. В мой костяной стебелек наливали воду, и цветок оставался свежим в течение всего бала!»

-

Музейным экспонатам, которые вы видите, не терпится поделиться с вами историями. Беседу начинает свеча: «А вы знаете, зачем я попала в этот музейный зал? Этот зал особенный. Все вещи, которые находятся здесь, помогают узнать подробнее о содержании романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Читать далее...Я, свеча, помогала поэту трудиться над романом. Иногда, он засиживался над ним по ночам. А мне каково, гореть всю ночь? Я все таяла и таяла, а подсвечник начинал ворчать на меня, что я постоянно заливаю его потоком своих слёз.

Успокаивали подсвечник съёмчики. Они начинали трудиться, острыми кончиками соскребая свечной нагар с подсвечника. Я, свеча, вздыхала с облегчением. Когда поэт писал, то доставалось не только мне и подсвечнику, но и перу с чернильницей.

В пылу вдохновения поэт начинал грызть перо. Перо охало, стонало, умоляло поэта его не портить. Куда там, когда к автору приходило вдохновение, он забывал всё на свете. А что же чернила? Они таяли буквально на глазах».

За всем, что происходило у поэта на письменном столе, следили часы. «Мы, часы, отсчитывали время: минуты, часы. Часы складывались в сутки, сутки в месяцы, месяцы в годы. В разные минуты жизни, мы видели поэта разным. С героями романа он радовался и страдал, смеялся и плакал. Но, когда закончил писать, загрустил. «Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня. Или, жаль мне труда, молчаливого спутника ночи?» - такие грустные строки были написаны А.С.Пушкиным, когда его роман подошёл к концу. Загрустили и мы.

Ведь целых 7 лет, 4 месяца и 17 дней мы следили за тем, как поэт трудился над романом. Пушкин сам подсчитал. Не веришь, тогда подойди к витрине под портретом поэта и найди рукопись, где можно увидеть эти цифры, начертанные пушкинской рукой».

-

Перед тобой портрет А.С.Пушкина. Его автор – знаменитый художник Орест Адамович Кипренский. Ты видишь портрет в копии, выполненной художником Николаем Ивановичем Ге.

Читать далее...Портрет был создан художником Кипренским в Петербурге, в 1827-ом году по просьбе близкого лицейского друга поэта Антона Дельвига. На законченном портрете, в правом углу художник дорисовал музу поэзии с лирой в руках. Приглядись, и ты увидишь её. Муза - спутница поэтов. Художник, создавая портрет, языком живописи говорил зрителю, о том, что перед ним, человек не обычный, а избранный, получивший от музы поэзии особый дар сочинять стихи. «И муза верная со мной, хвала тебе богиня»,- писал поэт, ценивший дар музы поэзии. Созданный портрет обнаружил поразительное сходство с оригиналом. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит»,- так Пушкин писал о портрете в стихотворении, обращённом к художнику. Льстит, значит, приукрашивает. Пушкин считал, что художник создал на портрете возвышенный, идеальный образ поэта. Присмотрись к портрету: особенно выразительны на нём глаза. Вера Александровна Нащокина, жена близкого друга Пушкина Павла Воиновича Нащокина, назвала глаза Александра Сергеевича поэтическими. «Это были особые поэтические задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых его душой. Других таких глаз я за всю мою долгую жизнь ни у кого не видала. Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти».

8-10 лет

Как сложилась судьба портрета? В 1831-ом году не стало владельца портрета - Дельвига. Александр Сергеевич выкупил портрет у вдовы Дельвига, Софьи Михайловны, и с ним уже не расставался. Впоследствии, портрет перешёл сыну поэта Александру Александровичу. Он же решил подарить его Третьяковской Галерее. Там ты и можешь его увидеть.

10-12 лет

Другой знаменитый портрет А.С.Пушкина написал известный московский художник Василий Андреевич Тропинин. И, хоть сам этот портрет и находится в Петербурге, но и в Москве ты можешь посетить музей этого замечательного художника, В.А.Тропинина.

-

Жизнь барышни пушкинского времени невозможно представить себе без рукописного альбома, куда друзья и гости вписывали стихи, или делали рисунки на память. Неслучайно дядя поэта, Василий Львович Пушкин, писал, что «альбом есть памятник души».

Читать далее...Переплетали альбомы в алый сафьян, коричневую или зеленую тисненую кожу, украшая переплет бронзовыми накладками и застежками. Листы в альбоме не обязательно были белыми: они могли быть желтыми, розовыми, голубыми. Считалось, что с человеком, который делает в альбоме первую запись, может случиться несчастье, поэтому первая страница часто оставалась незаполненной. С другой стороны, считалось, что тот, кто делает в альбоме последнюю запись, любит хозяйку альбома больше других. Поэтому в самом низу последнего листа часто можно было прочесть следующие стихи:

Кто любит тебя больше меня,

То пусть напишет ниже меня.Авторы альбомных стихов писали о разлуке и надежде, о любви и дружбе, о радости общения. Альбомные рисунки также часто говорили о чувствах. А изображения цветов, столь часто встречающиеся в альбомах, были целым посланием, ведь люди 19-го века прекрасно знали язык цветов!

-

В предыдущем зале ты видел дорожный пистолет. А эти нарядные пистолеты с длинным стволом совсем на него не похожи. Еще меньше похожи они на современные.

Читать далее...Оружие пушкинского времени очень сильно отличалось от оружия наших дней. Меткость стрельбы в большой степени зависела от длины ствола. Из маленького дорожного пистолета можно было попасть только случайно или в упор. А вот длинноствольные пистолеты давали возможность более меткого выстрела.

8-10 лет

-

В музее ты увидишь множество изделий из бисера, вышитых, или связанных крючком. Присмотрись к ним повнимательней.

Читать далее...Такие вещи изготавливались в подарок, на память. Постарайся прочесть дарственную надпись на подстаканнике («Дарю сей стакан знак почтения»). Тот, кому такая вещь была подарена, глядя на нее, вспоминал о человеке, чьими руками она сделана. И не удивительно! Такая работа требовала много времени и терпения. Ведь бисеринки были такие мелкие, что даже специальные особо тонкие иглы не всегда в них проходили! Тогда приходилось, например, вощить (покрывать воском) конец нитки, нанизывать на нее бисеринку, потом продевать нитку в иголку, иголкой делать стежок, снимать иголку и повторять все сначала со следующей бисеринкой! А ведь для изготовления даже небольшого изделия требовалось около 10 тысяч бисеринок 20-30 сортов! Но каким ярким, радужным блеском расцветали цветы, искрились крылья птиц, сверкали костюмы людей под иглой мастерицы, создававшей сказочный, волшебный мир, которым ты можешь полюбоваться сегодня!

-

Окна Малой гостиной выходят на Пречистенку и в сад. После торжественного, сдержанного цвета Большой гостиной росписи в Малой гостиной выглядят особенно яркими и праздничными. Такие яркие, праздничные, причудливые росписи называются «арабесками», т.е. арабскими.

Читать далее...Потолок расписан птицами и цветами. Он как бы является продолжением сада с живыми цветами и птицами. Рассмотри сказочных птиц на потолке.

Одна из них - павлин - была символом счастливой семейной жизни; другая – петух - хранитель дома и времени, ведь каждое утро он возвещает о начале нового дня. В народных поверьях петух был связан с Солнцем. Петушок встречается в одной из пушкинских сказок. Помнишь, в какой? («Сказка о золотом петушке»). Спряталась здесь и еще одна птица – героиня пушкинской сказки. Узнаешь ее? (Царевна-Лебедь). А хочешь узнать, кто вдохновил поэта на создание этого прекрасного образа?

-

Перед тобой портрет жены поэта – Натальи Николаевны Пушкиной. Это единственный портрет Натальи Николаевны созданный при жизни поэта. Написал его художник Александр Брюллов, когда Наталье Николаевне было 18-19 лет.

Читать далее...Совсем юная, в красивом, нарядном платье, с брильянтовыми сережками и украшением на лбу, которое называется фероньерка. Это женское украшение в виде обруча, которое надевалось на голову, с драгоценным камнем (чаще с жемчугом), спускающимся на лоб. Наталью Николаевну называли первой красавицей. Она выросла в семье строгого воспитания. Росла послушной, доброй, отзывчивой девочкой, любимицей в семье. И, видимо, поэтому боги наградили ее неземной красотой. Пушкин впервые увидел Наташу Гончарову зимой 1828-1829 года на одном из московских балов. Ей было 16 лет, и это был один из первых в ее жизни балов. «В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой». 18 февраля 1831 года состоялось венчание. И, видимо неслучайно, в том же 1831 году Пушкин написал свою самую светлую сказку – «О царе Салтане». Помнишь, какая красивая там главная героиня – Царевна-Лебедь? В этом образе поэт воплотил черты своей красавицы-жены.

-

А хочешь полюбоваться еще одной красавицей? Помнишь, в предыдущем зале ты видел бальные туфельки? Они такие маленькие, что, кажется, их могла носить только Золушка.

Читать далее...Но на самом деле туфельки принадлежали Анне Олениной – барышне, которая очень нравилась Пушкину. Ещё бы! Она была умна, начитанна, остроумна, любила танцевать на балах. А ещё Анна вела дневник. Знаешь ли ты, что это такое? Помнишь, недавно ты рассматривал альбомы? Альбомы мог пролистать каждый, каждый мог в нём что-нибудь написать или оставить рисунок. А вот в дневнике пишут только для себя: сердечные, тайны, секреты, вопросы, которые не решаешься никому задать – всё это заносится в дневник. В дневнике Анна записала, например, как на балу она впервые танцевала с Пушкиным: «…она увидела, как он направился к ней. Она подала руку, отвернув голову и улыбаясь, ибо это была честь, которой все завидовали». Свой дневник Анна писала как роман, и говорила о себе в третьем лице, как о героине романа.

10-12 лет

-

В центре зала, на круглом столе - самовар, символ гостеприимства, домашнего уюта и тепла. Кажется, самовар, как музейный экспонат, заскучал без посетителей. Самовар радуется твоему приходу, ему не терпится рассказать о себе.

Читать далее...Обратите внимание, пожалуйста, - говорит самовар, - на мою форму. Она напоминает античную вазу. Я стою на ажурной подставочке. А материал, из которого я создан - литая бронза. А теперь, я познакомлю вас с моим устройством. Основная часть самовара, в которую заливают воду, называется тулово. По бокам крепятся ручки-хватки. Носик, из которого льётся кипяток, у самовара называется репеёк. У меня репеёк особенный - в виде головы коршуна или орла. Только он запаян, и я уже давно не угощаю никого ароматным, душистым чаем. Спросите почему? Расскажу. Из меня любил пить чай Александр Сергеевич Пушкин. Я же не всегда стоял в пушкинском музее. Раньше я красовался в гостиной у Олениных - петербургских друзей поэта. Приходя в гости к Олениным, Александр Сергеевич непременно садился к самовару. Я, самовар, видел, как поэт согревался моим чаем, как становился весел и словоохотлив. Но в 1837 году, случилась беда. Александра Сергеевича Пушкина не стало. Оленины в память о поэте решили запаять носик самовара. Так я, самовар, стал меморией. Не понимаете этого слова? В переводе с латинского оно означает «память». Много лет я храню память об Александре Сергеевиче Пушкине и о его друзьях Олениных.

-

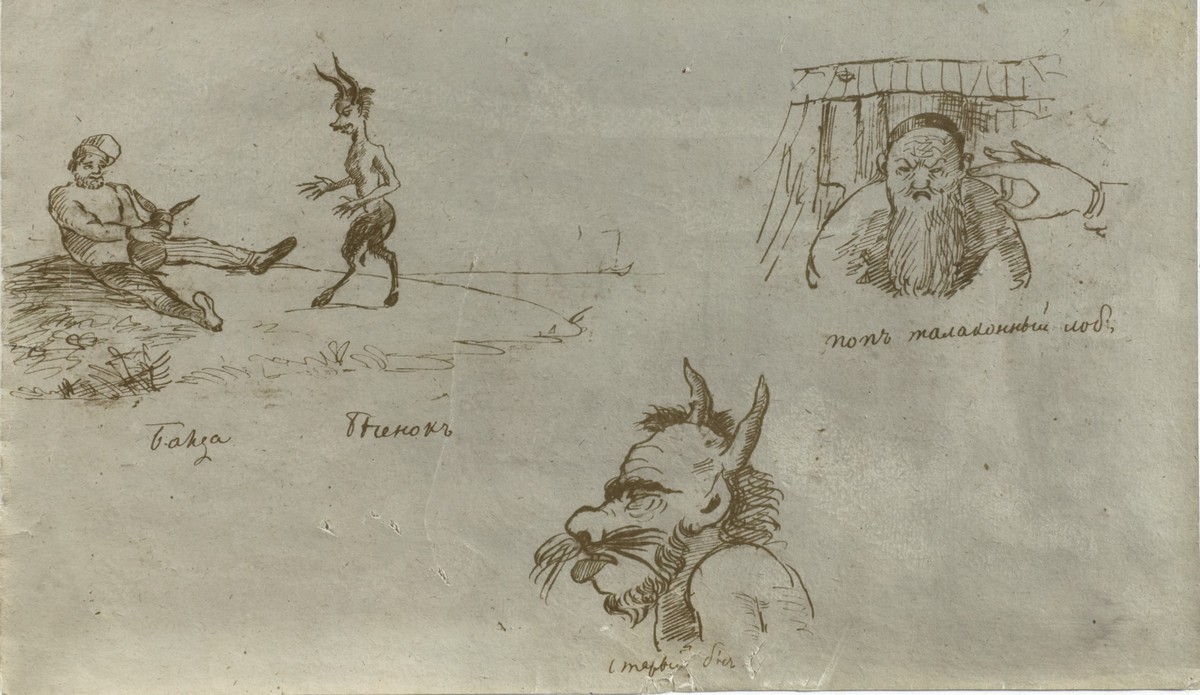

Пушкин был прекрасным рисовальщиком. В его рукописях можно найти и авторские иллюстрации, которые называли тогда просто картинками. Ты, конечно, узнал героев «Сказки о попе и работнике его Балде»?

Читать далее...Давным-давно, когда люди еще не умели читать и писать, сказки уже существовали: их рассказывали и слушали. И не всякий человек умеет правильно рассказывать сказку. Ведь не случайно же существовали на Руси сказочники! Сказку нужно было не только рассказать, но и показать, не только услышать, но и увидеть. Настоящий сказочник умел передать характер своих героев при помощи жестов, голоса, выражения лица. Это был целый театр одного актера! Но Пушкин не мог рассказывать каждому свою сказку, поэтому написать ее надо было так, чтобы ее как бы и увидели. Потому-то так живо и выразительно изображает Пушкин своих героев и в рисунках, и в самой сказке.

-

Ты уже убедился в том, что Пушкин прекрасно рисовал, хоть и не был профессиональным художником. Но рисовал он не только своих героев, но и себя самого.

Читать далее...Ты, наверное, знаешь, что портрет, на котором художник изображает себя сам, называется автопортрет? В витринах в этом зале их несколько: когда придешь в музей, попробуй их найти. В музее ты сможешь рассмотреть и другие портреты и виды, выполненные рукой поэта.

-

Подними головку и ты увидишь, что потолок выполнен в виде купола, расписан гирляндами цветов, мраморные колонны поддерживают его с двух сторон, а за ними – небольшая полукруглая ниша. Тебе эта комната ничего не напоминает?

Читать далее...(Может быть, храм? Или беседку?) Когда-то, во времена французского «короля-солнца» Людовика 14-го, в его великолепном Версальском парке (кстати, вид Версаля ты можешь увидеть в глубине ниши) были устроены беседки, со всех сторон окруженные деревьями и кустарником.

Сквозь вечну зелень здесь и там

Мелькают светлые беседки;>

Повсюду роз живые ветки

Цветут и дышат по тропам.Во времена А.С.Пушкина в эту комнату можно было попасть прямо из сада, и тогда казалось, что ты очутился в садовой беседке. Беседка располагает к уединению и размышлению, создает атмосферу таинственности и загадочности. Вот и в тишине нашей таинственной беседки царит полумрак, навевая фантастические образы пушкинской повести «Пиковая дама», которую ты обязательно прочтешь, когда вырастешь.

-

Ну, что ж… Теперь взгляни на потолок в этом зале. Какой контраст! Потолок низкий, без росписи, совсем не похож на все, что ты видел до этого.

Читать далее...Дело в том, что и бальный зал, и гостиные являлись парадными комнатами. Предназначались они для гостей, принять которых хотелось со всей возможной пышностью и блеском. Неслучайно эти залы называли «покоями великолепия»! А жилые покои были скрыты от глаз гостей. Об их красоте никто не заботился. Зато здесь было теплее: ведь маленькие комнаты легче отапливать. Над жилыми комнатами надстраивался еще один этаж. Помнишь, как он называется? (Антресоли).

Перед тобой модель знаменитого «медного всадника» - памятника Петру 1-му работы скульптора Фальконе – символа Петербурга. В Петербурге А.С.Пушкин провел последние годы своей жизни, а сам памятник стал героем его поэмы «Медный всадник».

-

Взгляни на потолок, и ты увидишь роспись в духе «помпейских» фресок.

Читать далее...Вот и потолок в этом зале также расписан по мотивам помпейских фресок, а терракотовый цвет стен созвучен росписи потолка. В парадном кабинете хозяин дома не пребывал в праздности: здесь проходили деловые встречи, читались деловые бумаги, проверялись доходы и расходы, писались письма. Здесь была большая библиотека, которая пополнялась новыми книгами. Среди них и произведения А.С.Пушкина - ведь хозяин дома был современником великого поэта.

Помпеи - древний город, недалеко от Неаполя, погребённый под слоем вулканического пепла после землетрясения и извержения вулкана Везувий. Извержение длилось сутки, унеся жизни многих людей. Но это страшное событие сохранило для нас подлинный облик римского города, каким он был два тысячелетия назад. При раскопках под толщей пепла были найдены улицы, дома. Оказалось, что стены домов были покрыты фресками (настенной живописью), потолки – росписью. Архитектурный стиль Помпей стал художественной ценностью и вдохновляет не одно поколение художников.

-

Каким был кабинет самого поэта? По воспоминаниям современников, он был прост по своему убранству. Главное его достоинство - книги.

Читать далее...Поэт гордился своей библиотекой. Сейчас сохранилось 4,5 тыс. книг из пушкинской библиотеки на 14-ти языках. Перед тобой точно такие же книги, какие были в библиотеке поэта. Пушкин не мыслил себя без книг и порой говорил, что они так же ему необходимы, как резцы-алмазы стекольщику. Этим он хотел сказать, что книга - его рабочий инструмент. Страсть к чтению развилась в Пушкине с детства. Впоследствии, он говорил: «Чтение, вот лучшее ученье». В его библиотеку входили книги по разным отраслям знания: словари, энциклопедии, ведь Александр Сергеевич Пушкин был всесторонне развитым человеком. Книги были лучшими друзьями и собеседниками поэта. Друзья поэта вспоминали, что, умирая, поэт посмотрел на книги, протянул к ним руку и сказал: «Прощайте, друзья!»

-

На письменном столе - последнее перо поэта. Оно закреплено сургучной печатью и закрыто стеклянным колпачком. Всё это меры предосторожности, ведь перо - один из самых важных, значимых экспонатов нашего музея.

Читать далее...Перо, которое ты видишь, небольшого размера. У поэта была привычка грызть перья, так, что в руках оставался маленький огрызок пера. Возможно, этим пером написаны последние строки в жизни Пушкина, обращённые к детской писательнице Ишимовой, автору «Истории России в рассказах для детей». В короткой записке, обращённой к писательнице, поэт вежливо отказывается от встречи с ней. В конце он пишет: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» Это письмо ты тоже можешь найти на столе рядом с пером поэта.

-

Ты уже понял, что наш музей полон тайн и сюрпризов. И вот еще один: заметил ли ты, что прошел по кругу и вернулся к дверям бального зала?

Читать далее...Такое строение дома называется «кольцевая анфилада» - от французского слова, означающего «нанизывать на нитку». Так что в нашем доме комнаты, как бусинки на ниточку нанизаны.

-

Перед тобой модель знаменитого памятника А.С.Пушкину работы скульптора Александра Михайловича Опекушина. Сам памятник стоит в центре Москвы на Пушкинской площади, и давно уже стал символом нашего города.

Читать далее...Может быть, ты уже бывал на Пушкинской площади? Если нет, то обязательно побываешь! Этот памятник был первым в России памятником не императору, не полководцу, а поэту и просто человеку. История памятника была долгой. Сначала хотели поставить его в Царском Селе, где учился Пушкин, затем в Петербурге, где, как ты помнишь, поэт жил многие годы. Позже памятники Пушкину появились и там, но самый первый был открыт в Москве – на родине поэта. Было проведено три конкурса, в результате которых победила модель скульптора А.М.Опекушина. Создавался памятник на народные деньги: люди со всей России жертвовали свои средства на памятник любимому поэту. И вот, наконец, летом 1880 года, с большими торжествами памятник был открыт!

Но еще в 1836 году А.С.Пушкин написал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Как ты думаешь, о каком «нерукотворном памятнике» говорил поэт? Конечно, он имел в виду свои произведения: именно они являются лучшим памятником поэту; а лучшая память о нем – это чтение этих произведений.

А сейчас пришло время открыть тебе главную тайну нашего музея. Музей – это тоже памятник поэту! Чтобы понять, почему, стань лицом к модели памятника, посмотри налево, и ты увидишь ту самую музу поэзии, которая встречала тебя в начале путешествия по музею. Так вот, музы – это дочери богини памяти Мнемосины. Им ведомо прошлое, настоящее и будущее, они связывают прошлое и настоящее. Поэтому, и это очень важно, в музее хранятся воспоминания. Наш музей хранит память о Пушкине и его времени.

Когда тебе захочется вспомнить о поэте, приходи к нам снова, и ты узнаешь еще много нового и интересного.